Synopsis : Le noyé le plus beau du monde (El ahogado más hermoso del mundo) est une nouvelle de Gabriel García Márquez, publiée en 1972 dans le recueil La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada. L’histoire commence lorsque des enfants découvrent un cadavre entraîné par la mer jusqu’à un petit village côtier isolé. En transportant le corps à l’intérieur du village, les habitants sont surpris par sa taille démesurée et sa beauté étrange. Alors qu’ils tentent de comprendre qui était cet homme, sa présence silencieuse commence à susciter dans la communauté une série d’émotions, de pensées et de transformations inattendues.

Avertissement

Le résumé et l’analyse qui suivent ne sont qu’une apparence et l’une des nombreuses lectures possibles du texte. Ils ne se substituent en aucun cas à l’expérience de la lecture intégrale de l’œuvre.

Résumé de Le noyé le plus beau du monde, de Gabriel García Márquez.

Un après-midi, alors qu’un groupe d’enfants joue sur la plage, ils découvrent quelque chose qu’ils prennent d’abord pour un bateau ou un baleine. Ils le nettoient des algues, des débris marins et de la boue jusqu’à ce qu’ils découvrent qu’il s’agit d’un homme noyé. Lorsque les adultes arrivent, ils l’emmènent au village et, dès le début, ils remarquent qu’il ne s’agit pas d’un mort ordinaire. Le corps est extrêmement lourd et d’une taille démesurée, à tel point qu’il ne rentre dans aucun foyer du village. Bien que son visage soit déformé par la traversée en mer, tous comprennent qu’il ne s’agit pas d’un habitant de la région.

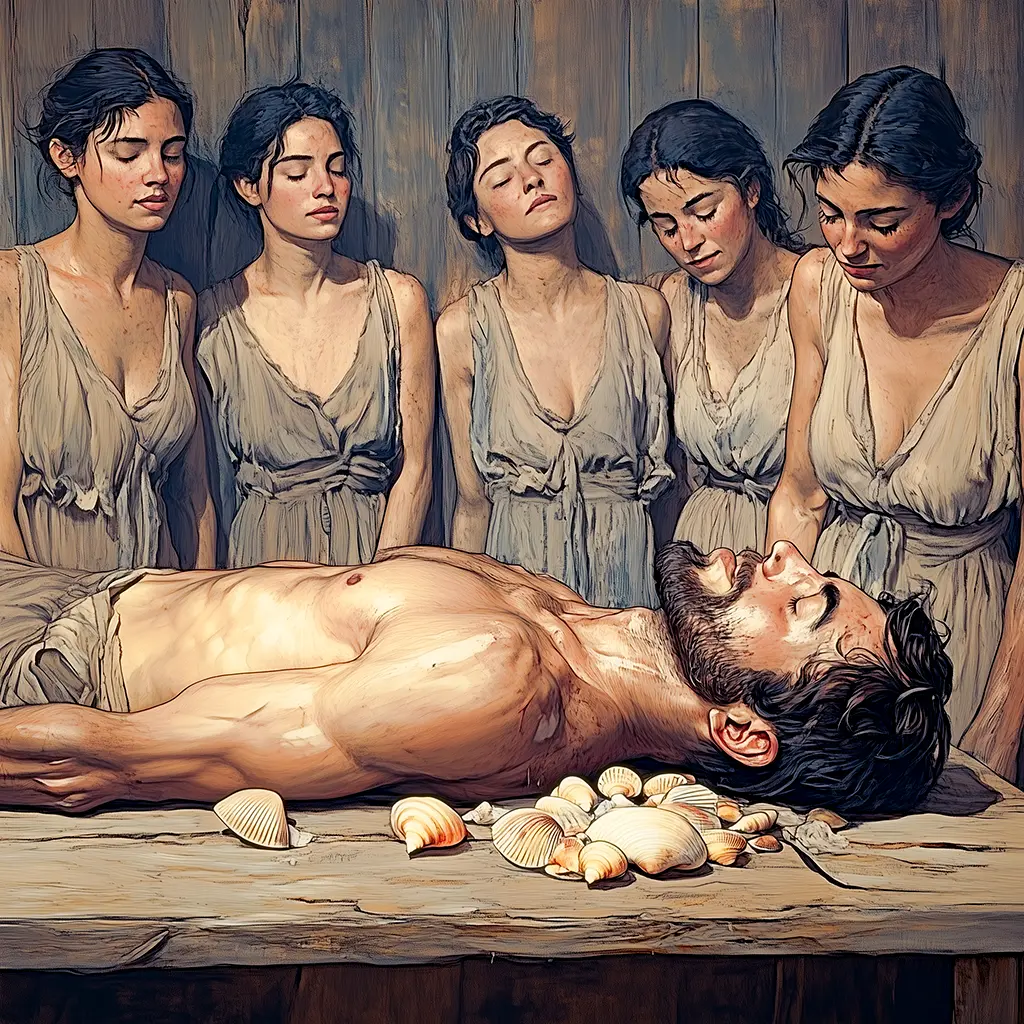

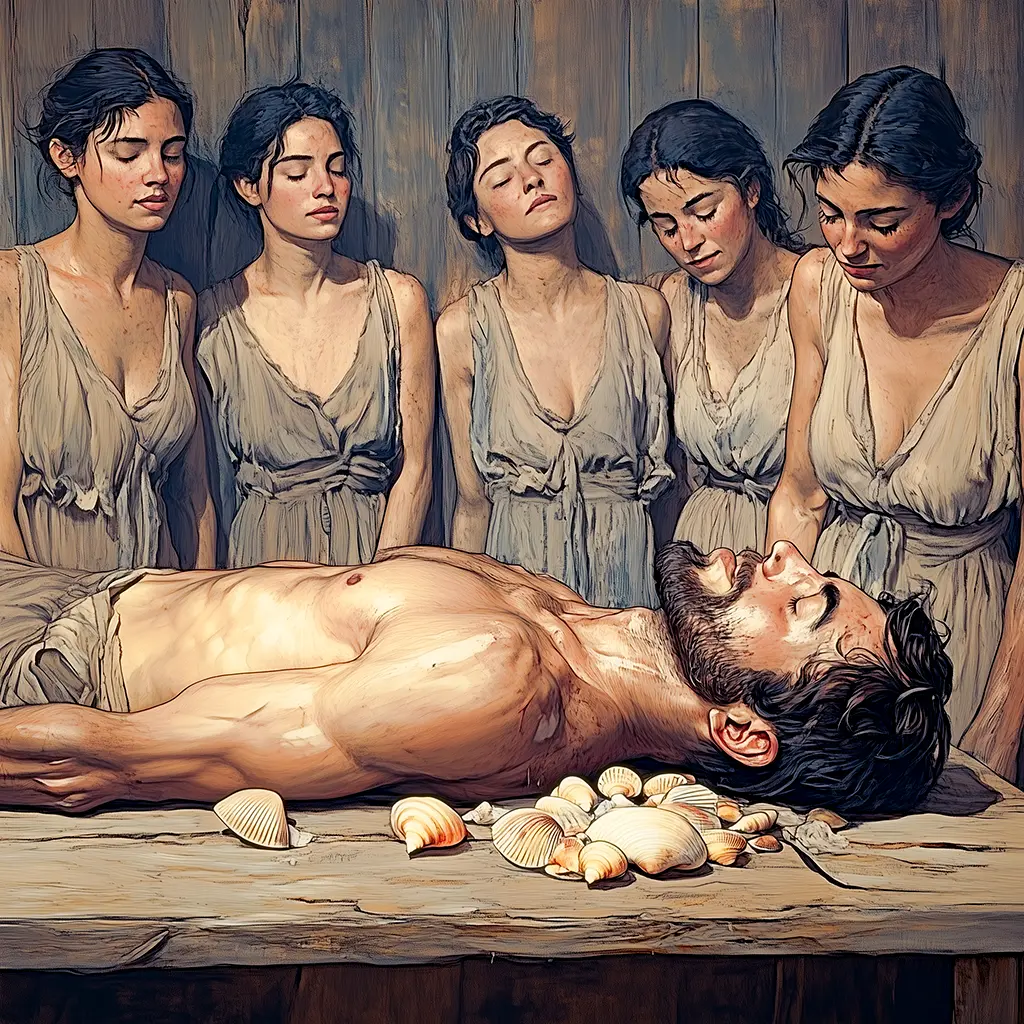

Les hommes, déconcertés, partent consulter les villages voisins pour savoir si quelqu’un a disparu. Pendant ce temps, les femmes s’occupent de nettoyer la dépouille avec soin : elles retirent le harpon de la peau, démêlent ses cheveux et grattent la boue. Au cours de ce processus, elles commencent à percevoir que ce noyé est non seulement imposant physiquement, mais qu’il dégage également une présence majestueuse et sereine, différente de celle de tout autre mort. Une fois nettoyé, son apparence les laisse sans voix. Il est plus grand, plus fort et plus beau que tous les hommes qu’ils ont connus. Sa seule présence semble même perturber le vent et la mer, qui sont inhabituellement violents ce soir-là.

Les femmes, subjuguées par sa silhouette, imaginent ce qu’aurait pu être leur vie s’il avait vécu dans le village. Elles rêvent qu’il aurait besoin d’une maison plus grande, de portes plus larges, d’un lit fait de bois résistant, d’une vie différente. Elles fantasment sur sa force, sa générosité et sa capacité à transformer l’environnement : sortir des poissons de la mer en les appelant simplement, faire jaillir des sources entre les pierres et semer des fleurs sur les falaises. En silence, elles le comparent à leurs propres maris et ont l’impression que leurs hommes semblent insignifiants à côté du noyé. L’imagination s’empare d’elles jusqu’à ce qu’une femme, la plus âgée, dise que cet homme a l’air de s’appeler Esteban. Le nom, sans savoir pourquoi, leur semble exact et définitif.

Elles décident de l’habiller avec dignité. Elles lui confectionnent un pantalon avec de la cire d’abeille et une chemise avec de la ficelle de mariage. Cependant, rien ne lui va : les vêtements sont trop étroits et la chemise ne résiste pas à son volume. La disproportion de son corps devient une métaphore de sa vie difficile et de son inconfort dans un monde petit. En le regardant, les femmes ont pitié de cet homme qui a dû vivre mal à l’aise, déplacé et incompris même de son vivant. Elles l’imaginent gêné par son propre corps, craignant toujours de casser une chaise ou de déranger les autres par sa taille. Émues par cette compassion, elles commencent à pleurer pour lui et les pleurs s’intensifient à mesure que le cadavre devient plus humain, plus proche, plus profondément Esteban.

Lorsque les hommes reviennent et confirment que le noyé n’appartient à aucun autre village, les femmes ressentent un mélange de joie et de tristesse. Pour elles, Esteban n’est plus un inconnu, il est à elles. Au début, les hommes réagissent avec indifférence. Ils veulent juste se débarrasser du corps avant qu’il ne se décompose avec la chaleur du jour. Mais l’attitude respectueuse des femmes et l’image du cadavre finissent par émouvoir les hommes aussi. En lui retirant le foulard du visage, tous reconnaissent sans avoir besoin de parler que cet être ne pouvait pas être appelé autrement : c’était Esteban. Son apparence n’est plus imposante, mais émouvante. Il semble honteux et humble, comme s’il demandait pardon d’avoir causé tant de désagréments.

Finalement, on lui offre des funérailles grandioses. En racontant son histoire aux villages voisins, les femmes font venir d’autres femmes avec plus de fleurs, puis d’autres personnes. On lui attribue une famille symbolique : parents, frères, oncles, pour que personne ne le renvoie à la mer comme un simple inconnu. Au cours de ce processus, le village tout entier se transforme. Grâce au lien émotionnel avec le défunt, les habitants commencent à découvrir la pauvreté de leur propre vie, la petitesse de leurs aspirations et la rigidité de leurs espaces. Ils comprennent que, pour qu’une personne comme Esteban puisse vivre parmi eux, ils devraient tout rendre plus grand, plus généreux et plus humain.

Quand ils le jettent finalement à la mer, ils le font sans ancre, pour qu’il revienne s’il le souhaite. Et, à partir de ce moment, même s’il n’est plus là, Esteban reste dans le cœur du peuple. Son souvenir laisse une empreinte transformatrice : ils veulent maintenant construire des maisons plus grandes, planter des fleurs sur les falaises et élargir leur monde pour que personne ne se sente étranger. Esteban, le noyé le plus beau du monde, leur a appris à imaginer une autre avenir.

Personnages dans Le noyé le plus beau du monde, de Gabriel García Márquez.

Le personnage central du conte est Esteban, le noyé. Bien qu’il arrive au village comme un corps sans histoire ni identité, sa simple présence déclenche une profonde transformation chez ceux qui le rencontrent. Tout au long du récit, Esteban passe d’un cadavre inconnu et anonyme à une figure chargée de sens émotionnel et symbolique. Sa taille extraordinaire et sa beauté presque irréelle provoquent d’abord l’admiration, puis une profonde compassion chez les habitants du village, en particulier chez les femmes. En l’observant, en prenant soin de lui et en l’habillant, ils commencent à construire une histoire pour lui, à imaginer sa vie, ses souffrances et ses limites. Elles l’imaginent comme un être silencieux, humble, voire honteux de sa propre corpulence, et peu à peu elles l’humanisent, l’intègrent émotionnellement, jusqu’à l’adopter comme un élément essentiel de la communauté. Esteban, sans avoir dit un mot ni avoir eu de vie dans le récit, devient le moteur du changement, le catalyseur qui permet aux habitants du village de regarder au-delà de leurs routines et de concevoir un avenir plus large et plus généreux.

Les femmes du village jouent un rôle fondamental dans l’histoire. Elles sont les premières à établir une relation émotionnelle avec le noyé et les premières à pressentir sa singularité. Dès qu’elles nettoient le corps, l’habillent et le contemplent, elles entament un processus d’identification et de projection. Grâce à leur sensibilité, elles imaginent une vie pour Esteban et construisent un récit qui leur permet de réinterpréter sa présence. Les femmes ne se contentent pas de l’embellir avec des tissus et des fleurs, elles l’intègrent aussi symboliquement dans la communauté, en lui donnant un nom, une histoire et une place. Il est particulièrement significatif que ces femmes, qui au début du récit semblent plongées dans une vie austère et routinière, soient émues par la possibilité de quelque chose de plus grand, de plus beau et de plus digne d’être rêvé. Au fil de l’histoire, leur vision du monde s’élargit : grâce à Esteban, leurs désirs deviennent plus ambitieux, leur conception de la vie quotidienne change et, avec elle, leur façon de concevoir l’espace, l’amour et l’existence même.

Les hommes du village font d’abord preuve d’une attitude distante et pratique. Lorsqu’ils découvrent le cadavre, ils se contentent d’accomplir les tâches nécessaires pour s’en débarrasser. Ils le considèrent comme un obstacle, un problème logistique qu’ils doivent résoudre. Cependant, cette vision pragmatique s’effondre peu à peu à mesure qu’ils sont eux aussi émus par la figure d’Esteban. Le moment où ils découvrent son visage et reconnaissent son expression d’humilité et sa dignité silencieuse marque un tournant. Ils ne peuvent plus le considérer comme un simple étranger. Eux aussi commencent à se projeter émotionnellement sur l’homme noyé, au point de le ressentir comme quelque chose qui leur appartient, de s’identifier à lui et de vouloir l’honorer. Leur transformation est plus silencieuse que celle des femmes, mais tout aussi profonde : grâce à Esteban, ils s’ouvrent à une sensibilité qui les relie à leur communauté d’une autre manière.

Enfin, les enfants du village ont un rôle bref mais important. Ce sont eux qui découvrent le corps et, au début, le traitent comme un jeu. L’innocence avec laquelle ils le manipulent, l’enterrent et le déterrent dans le sable contraste avec la solennité que prendra l’histoire au fur et à mesure de son déroulement. Sa présence initiale donne le ton à la légèreté, qui s’estompe progressivement à mesure que le conte s’engage dans une réflexion plus profonde sur la vie et la communauté. En ce sens, les enfants représentent le premier contact sans préjugés avec l’inconnu, une frontière entre le quotidien et l’extraordinaire.

Analyse de Le noyé le plus beau du monde, de Gabriel García Márquez.

Le noyé le plus beau du monde, de Gabriel García Márquez, est un conte qui s’articule autour d’une scène simple et silencieuse : un cadavre inconnu est entraîné par la mer jusqu’à un petit village isolé. Mais la présence de ce cadavre, complètement étranger et sans histoire apparente, suscite une profonde transformation chez les habitants de l’endroit. Il ne s’agit pas d’un conflit extérieur ni d’une action vertigineuse, mais de la façon dont la perception que les gens ont d’eux-mêmes et du monde dans lequel ils vivent change lentement. Le conte ne cherche pas à résoudre un mystère ni à raconter une aventure, mais à décrire comment quelque chose d’inattendu – même s’il s’agit d’un cadavre – peut changer à jamais la façon dont une communauté envisage sa vie quotidienne.

Le centre du récit n’est pas Esteban, le noyé, mais la réaction qu’il provoque chez ceux qui le découvrent. Dès que les femmes commencent à le nettoyer, son corps prend une nouvelle signification. Ce n’est plus seulement un mort, mais une figure qui interpelle. En le voyant si grand, si beau et si disproportionné par rapport au monde dans lequel il est tombé, les habitants du village commencent à imaginer quel genre de vie il a dû mener, quelles difficultés il a dû endurer et quel genre de personne il aurait pu être. La présence d’Esteban les oblige à regarder leur propre environnement avec d’autres yeux : les maisons leur semblent petites, les cours trop sèches et leurs propres hommes trop simples. Dans ce processus interne, le cadavre devient un miroir : il ne reflète pas leur propre réalité, mais ce qu’ils n’avaient pas osé imaginer.

L’un des éléments clés du conte réside dans le pouvoir de l’imagination. Esteban ne parle jamais, il n’a pas d’histoire, on ne sait pas d’où il vient. Tout ce qui est dit de lui est construit par ceux qui l’observent. Et pourtant, cette construction est convaincante : à travers ce qu’ils projettent sur sa figure, les femmes puis les hommes du village découvrent que leur monde peut être plus vaste. Le récit montre clairement comment une communauté peut changer, non pas grâce à un enseignement extérieur ou à une imposition, mais par l’impulsion intime de désirer une autre vie. La beauté, la grandeur et la dignité qu’ils voient en Esteban ne lui appartiennent pas en tant qu’individu, mais deviennent une façon de nommer ce dont le peuple a besoin, ce qui n’a pas encore été, mais qui pourrait être.

Du point de vue narratif, le récit est construit avec une prose fluide et enveloppante qui accompagne le rythme émotionnel de l’histoire. Gabriel García Márquez écrit à la troisième personne, mais il le fait en étant très proche des personnages. Le narrateur se glisse naturellement dans les pensées des femmes, leurs intuitions et leurs émotions. Il n’y a pas de séparation froide entre le monde raconté et celui qui le raconte : tout est imprégné de sensibilité collective. Au fur et à mesure que le récit avance, le langage devient plus évocateur et chargé de symbolisme sans jamais perdre de sa clarté. La structure narrative accompagne la croissance émotionnelle du peuple : elle commence par une scène simple, presque enfantine, et se termine par une vision poétique et transformatrice du monde.

Bien que le conte puisse être inscrit dans le cadre du réalisme magique, il le fait de manière très subtile. Il n’y a pas de faits surnaturels ni d’interventions fantastiques explicites. La magie se manifeste dans la façon dont l’extraordinaire – un corps qui semble déborder du monde physique et émotionnel du village – est accepté avec une totale naturalité. Personne n’est trop surpris par les proportions inhabituelles d’Esteban. Au contraire, le récit nous invite à penser que l’impossible est simplement ce que nous n’avons pas encore intégré dans notre vision quotidienne. En ce sens, la magie n’est pas dans le fait en soi, mais dans la façon dont les gens commencent à voir le possible sous un nouvel angle.

La fin de l’histoire n’est pas une résolution, mais une ouverture. Le village reste le même endroit sur la carte, mais il n’est plus le même dans la conscience de ses habitants. Désormais, ses habitants savent qu’ils peuvent construire des maisons plus grandes, planter des fleurs sur les falaises et rêver d’une vie moins restrictive. Non pas parce que Esteban a apporté une leçon claire, mais parce qu’il les a obligés à regarder au-delà de leurs propres limites. Peut-être que l’idée la plus profonde de l’histoire est celle-ci : que même ce qui arrive sans mots, sans explication, sans but apparent – comme un corps traîné par la mer – peut nous émouvoir suffisamment pour transformer nos vies de l’intérieur.

Le noyé le plus beau du monde n’est pas l’histoire d’un mort, mais celle d’une communauté qui, en trouvant quelque chose qui ne correspond pas à son monde, commence à en désirer un autre. L’histoire ne s’explique pas par l’action, mais par le bouleversement. La figure d’Esteban, bien qu’immobile, finit par être l’élan le plus fort que ce peuple ait jamais reçu. Et le changement qu’il laisse dans son sillage ne se mesure pas en mots, mais en portes plus larges, en rêves plus grands et en la certitude que le monde peut être plus grand qu’on ne l’imagine.