Danilo pensó que si su madre no hubiera muerto, que si no fuera por esa riña donde perdió los dientes, que si no tuviera un solo terno verde, no tendría que estarse a esa hora en el bar, con el ojo clavado en el reloj de péndulo y el espíritu torturado por la espera. Pero a causa de todo ello, horas más tarde estaría instalado en un ómnibus, rumbo al norte del país, recostado en el hombro de Estrella. El arenal se divisaría desde la ventana, amarillo e interminable, como un paisaje lunar. Todo eso iba a suceder. Parecía mentira. Iba a suceder porque había perdido los dientes en una riña, porque Panchito lo había descubierto rondando sin un cobre por el billar.

Su consentimiento le había costado al principio un poco de esfuerzo. Panchito lo había acosado día y noche, hasta liquidar todos sus escrúpulos. Su resistencia primitiva, sin embargo, no provenía de ninguna razón moral. Al fin y al cabo para él los demás no tenían ninguna importancia. Él estaba acostumbrado a salir disparado de los taxis para no pagar la tarifa, a echarse un paquete de mantequilla al bolsillo cuando el chino de la pulpería volvía la espalda. Perjudicar al prójimo a base de astucia —hacer una criollada, como él decía— jamás le había producido el menor remordimiento. Por el contrario, le proporcionaba un regocijo secreto que él nunca pudo ocultar. Ahora, sin embargo, la empresa era más vasta, los riesgos mayores, las víctimas numerosas y anónimas. Era necesario obrar con la más absoluta cautela.

Danilo observó a su alrededor, como si creyera que la temeridad de sus pensamientos fuera a crearle una expresión sospechosa. Aquel bar era discreto, para tranquilidad suya. En las mesas vecinas, grupos de empleados jugaban ruidosamente al cacho, alargando con una alegría un poco pueril las delicias de su noche de sábado. Desde el fondo llegaba una discusión sobre fútbol. En el mostrador, dos hombres reían bebiendo cerveza. El ruido de los dados y el estrépito de los brindis creaban una atmósfera un poco agitada, pero burguesa en el fondo y tolerable. Danilo se sintió bien allí, amparado por esa pacífica compañía, cuya sola preocupación en ese momento era el temor de pagar la cuenta o la angustia de que su equipo descendiera de categoría.

En el espejo del fondo observó su rostro redondo y desteñido. Estrella, acariciándolo, le decía a veces que tenía cara de bebé. Por toda barba tenía cuatro pelos de lampiño. Era en suma un rostro que inspiraba confianza. Danilo pensó que ello sería una ventaja enorme. Precisamente Panchito había insistido en ese detalle para convencerlo.

—Además —decía poniéndole el dedo en la barbilla—, tú tienes cara de mosca muerta.

Danilo sonrió y metió la lengua en su copa de pisco. Había pedido una buena marca, porque Panchito pagaría. Panchito siempre pagaba. Nunca le faltaban en los bolsillos unos buenos cientos de soles. Además se vestía bien, envolvía su cuerpo raquítico y magro en los mejores cortes ingleses.

—Tú sabes, la presencia… —decía acomodándose la corbata—. La presencia sirve de mucho en los negocios.

Él también podría al fin quitarse ese espantoso terno verde. La falta de ropa le había causado siempre sinsabores. Fiestas a las que no pudo ir, muchachas a las que jamás volvió a ver, porque, mientras él les hablaba, ellas no desprendían la mirada del cuello mugriento de su camisa. Todas esas miserias iban a terminar aquella noche —Panchito lo había citado a las tres de la madrugada— cuando cumpliera la comisión. Los beneficios que obtendría no eran, por otra parte, el único incentivo de esta aventura. La aventura en sí misma, con todos los peligros imprevisibles que entrañaba, le producía una suerte de obsesión. Se veía ya viajando de incógnito, conociendo ciudades lejanas, entrevistándose con personas desconocidas, elevando la realidad a la altura de su imaginación.

Un dado, escapándose de su cubilete, rodó bajo su mesa. Danilo dudó un momento antes de recogerlo. Le molestaba hacer un servicio, porque la gratitud ajena le parecía ofensiva. Por fin se decidió y lo tomó entre los dedos. Era un as. Inmediatamente interpretó el incidente como un buen augurio. Era un viejo hábito suyo el tratar de sorprender en los objetos que lo rodeaban los misterios del destino. A veces la sugerencia de un número, las letras de un aviso luminoso y la dirección que seguía una piedra al recibir una patada eran para él argumentos más convincentes que cualquier raciocinio. Ese as caído milagrosamente a sus pies era más que un signo de aliento: era la complicidad del azar. Danilo deseó que Panchito estuviera en ese momento a su lado para decirle que contara siempre con él, que trabajaría ciegamente a su servicio. Pero Panchito tardaba, tardaba como siempre. Para colmo de males, si no venía, se iba a ver en apuros para pagar su copa de pisco.

Danilo volvió a mirar a su alrededor. Los empleados continuaban jugando a los dados; los hombres del mostrador, bebiendo cerveza. Sus hábitos moderados, su alegría mediocre y hebdomadaria, comenzaban a producirle irritación. En el fondo los despreciaba porque carecían de espíritu de revuelta, porque se habían habituado a los horarios fijos y a las vacaciones reglamentadas. En sus gestos, en su vocabulario, en sus bigotes, había ya como una deformación profesional. Recordó casi con júbilo que él nunca había durado más de dos meses en un empleo. Prefirió siempre la libertad con todas sus privaciones y todos sus problemas. Ser libre —que consistía para él en husmear por los cafés y por los billares buscando un conocido que le convidara un cigarro o le prestara cinco soles— era una de sus ocupaciones favoritas y una de sus grandes tareas. En ellas había puesto lo mejor de su talento.

El reloj marcó las tres y media y Danilo temió que Estrella se marchara o, peor aún, se comprometiera con algún cliente. Él le había recomendado que esa noche no saliera del bar y que esperara su llamada, pues tenía algo importante que comunicarle. Estuvo a punto de decirle: «Espérame lista, que saldremos de viaje». Pero quizá fue mejor no adelantar nada. Panchito le había recomendado discreción. «No hay que meter a las mujeres en la danza», era el consejo que siempre tenía a flor de labios.

Estrella, sin embargo, no era una mujer como las otras. Para empezar, era fea, lo cual equivalía casi a una garantía de fidelidad. Panchito le había dicho que cómo podía estar enamorado de ese «bagre». Pero ¿acaso él estaba enamorado? Ya muchas veces había pensado en eso. Era algo distinto, indudablemente, algo primitivo y violento, más poderoso quizá que el mismo amor. Una atracción morbosa, por momentos humillante, que desaparecía o se redoblaba, según las fluctuaciones de su instinto. El marco de la casa de doña Perla, por otra parte, con sus borrachos, su olor a desinfectante, sus biombos, sus litografías de la Virgen alternando con figuras obscenas, era el más adecuado para la naturaleza de su pasión. Danilo pensó por un momento cómo sería Estrella fuera de ese lugar, si no perdería algo de su vitalidad al ser trasplantada.

En ese momento la puerta del bar giró y apareció Panchito. Llevaba un impermeable, a pesar de que no llovía, y un sombrero gris tirado sobre la oreja. Sentándose frente a Danilo, puso sobre la mesa un paquete de Lucky.

—¡Qué lío! —exclamó—. El trabajo aumenta. No tengo un minuto de descanso.

Danilo lo observó. Vio cómo sus ojos, bajo el ala del sombrero, repasaban el bar, con movimientos rápidos y seguros. En el anular tenía una espesa sortija de oro. Danilo miró su mano pequeña y curtida y le pareció que un temblor la sobrecogía. Elevando la cara, siguió la dirección de su mirada, que estaba posada en el fondo de la sala, en un punto indefinido.

—¿Alguna novedad? —preguntó.

Panchito volvió hacia él repentinamente la cara y sonrió a toda mandíbula. Su rostro, sin embargo, parecía cubierto por una capa de ceniza.

—Que hace un poco de frío y la neblina me ha calado los huesos —respondió y se frotó repetidamente los ojos—. No me siento muy bien… —añadió y trató de encender un cigarrillo.

Danilo observó nuevamente a su alrededor, como si de pronto algo hubiera cambiado y fuera necesario comprobarlo. Todo seguía igual, sin embargo. Quizá los rostros de los empleados comenzaban a angularse como los de los noctámbulos, y los hombres del mostrador estaban un poco borrachos. Danilo esperó que Panchito comenzara a hablar, pero, lejos de hacerlo, su compañero había doblado la cabeza contra el pecho y permanecía en la actitud de un hombre que reflexiona o que duerme. El temor de haber perdido su confianza, de que hubiera descubierto que Estrella estaba también comprometida, sobrecogió a Danilo. Veía ya sus proyectos abatirse y una súbita amargura lo hizo imitar el gesto profundo de su amigo. Pronto sintió, sin embargo, que Panchito lo cogía de la manga e inclinaba su rostro por encima de la mesa. Al observarlo, notó que gotitas de sudor resbalaban por su frente.

—Debemos abreviar —dijo en voz baja—. Mi impermeable está cargado, como supondrás… La plata está en el bolsillo de adentro… No mires tanto a tu alrededor… Debemos abreviar. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Yo me voy a quitar el impermeable para ir al urinario. Luego la pico por la puerta del costado… No es por nada, pero siempre es mejor tomar precauciones. Tú te estás un rato y luego enfilas para tu hotel hasta que parta el ómnibus, con el impermeable, naturalmente…

Danilo asintió con la cabeza, un poco sorprendido, pero en el fondo admirado de la habilidad con que se desempeñaba su compañero. Pensó que en adelante tendría mucho que aprender de él. Lo vio levantarse con el cigarrillo en los labios, dejar el impermeable sobre la silla y caminar hacia el urinario haciendo el ademán de desabrocharse la bragueta. Poco después lo vio desaparecer por la puerta lateral, sin hacerle siquiera un guiño.

Danilo quedó nuevamente solo. Su mirada se posó en el impermeable, que yacía en la silla en una posición un poco indolente de cosa olvidada. De sus pulmones se escapó un hondo suspiro. La ansiedad contenida se desbordaba al fin. La comisión estaba recibida, ahora solo faltaba cumplirla. Tuvo la tentación momentánea de encargar otro trago, pero empezaba a sentir un poco de fatiga. Además tenía que pasar por Estrella. Un momento más permaneció sentado, repensando la escena vivida, tomando conciencia de la importancia de su misión. El destino de los empleados, que en ese momento levantaban la voz, le pareció al lado del suyo miserable y ridículo. Ellos encarnaban la normalidad, el orden, el buen sentido, la pequeña licencia semanal… Él, en cambio, acababa de ingresar en el círculo de las grandes empresas secretas, en el dominio de la clandestinidad. Levantándose, cogió el impermeable y lanzó una mirada soberbia en torno suyo. Le provocó escupir a su alrededor.

Después de dejar una libra en la mesa —ya empezaba a mostrarse magnífico—, se echó el impermeable sobre los hombros, con una naturalidad que a él mismo lo sorprendió. Notó que pesaba, como si tuviera los bolsillos cargados de piedras.

Con paso seguro atravesó el umbral y quedó delante del bar un poco indeciso. Optó por ir a pie hasta la casa de doña Perla. Estrella debía estar impaciente. Con la frente en alto, se echó a andar, cortando la neblina. Pensó que dentro de unas horas estaría instalado en el ómnibus, atravesando los arenales amarillos. Todo eso iba a suceder porque había conocido a Panchito, porque su madre había muerto, porque tenía un terno verde… Su mirada se posó en las casas, en los letreros de los bares, en las luces altas de los edificios, con esa vaga melancolía que precede a todo viaje. Volteando la cara, divisó a dos hombres que venían caminando. La neblina le impidió advertir que eran los mismos que bebían cerveza en el bar. Sigilosamente, habían comenzado a seguirlo.

París, 1954

Ficha bibliográfica

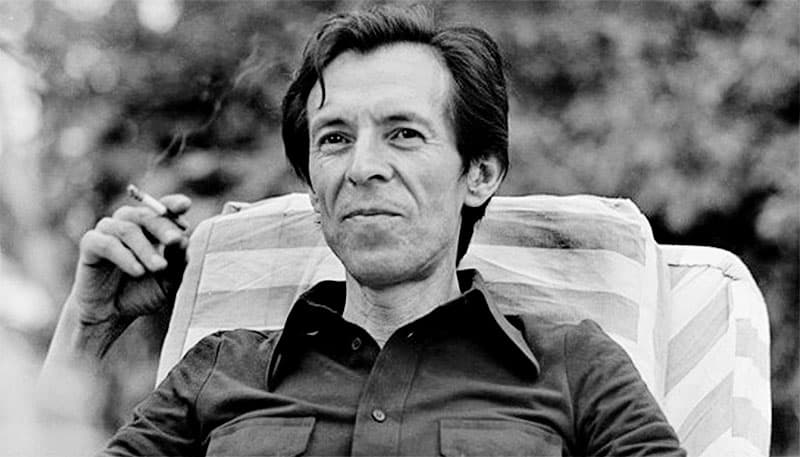

Autor: Julio Ramón Ribeyro

Título: El primer paso

Publicado en: Los gallinazos sin plumas, 1955

[Relato completo]