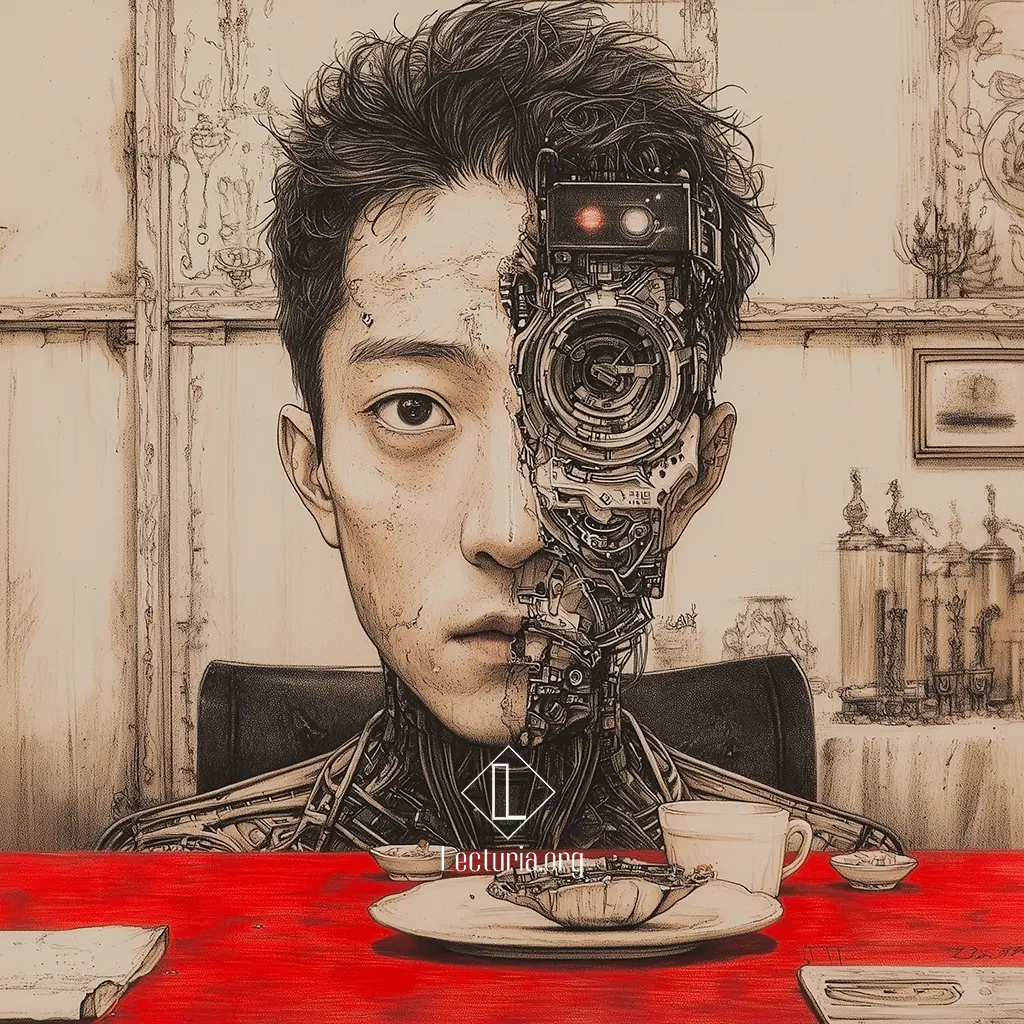

Resumen del argumento: «Fauces salvajes» (Kyōbō-na Kuchi) es un perturbador cuento del escritor japonés Komatsu Sakyō, publicado en julio de 1969 en la revista Hayakawa Mystery Magazine. La historia sigue a un hombre atormentado por una rabia sin causa y una profunda sensación de absurdo existencial que decide llevar a cabo un experimento extremo: amputarse el cuerpo, parte por parte, y comerse a sí mismo. Con la ayuda de una sofisticada máquina quirúrgica y órganos artificiales, comienza por las piernas y continúa con el resto de su anatomía, cocinando su carne con especias y verduras como si fuera un chef en plena creación culinaria. A medida que avanza, reemplaza cada órgano vital con prótesis tecnológicas, prolongando su vida incluso cuando ya solo le queda la cabeza conectada a sistemas automatizados. El relato culmina con la llegada de la policía, que descubre una calavera viviente aún capaz de masticar, y un inspector que, horrorizado por lo ocurrido, decide clasificar el caso como homicidio para proteger a la sociedad de la verdad.

Advertencia

El resumen y análisis que ofrecemos a continuación es sólo una semblanza y una de las múltiples lecturas posibles que ofrece el texto. De ningún modo pretende sustituir la experiencia de leer la obra en su integridad.

Resumen de Fauces salvajes de Komatsu Sakyō

En Fauces salvajes, el escritor japonés Komatsu Sakyō narra la historia de un hombre consumido por una rabia existencial que lo lleva a planificar meticulosamente un acto radical de autodestrucción. Desde el primer momento, el protagonista parece dominado por un vacío interior y un desprecio absoluto por la existencia. Lo impulsa una ira sin objeto concreto, una sensación de absurdo que le resulta intolerable y lo lleva a desear una acción extrema, única, con un toque de locura que, paradójicamente, considera más racional que una vida sumida en la rutina.

Esta ira lo conduce a un proyecto inaudito: cocinarse y comerse a sí mismo. Con meticulosa planificación, ha convertido una habitación de su casa en un quirófano de última tecnología, equipado con instrumental médico y prótesis, así como también con sartenes, especias y demás instrumental necesario para llevar a cabo su proyecto culinario. La narración lo sigue desde que decide dar comienzo al proceso: se anestesia la pierna derecha, acciona la máquina quirúrgica automatizada y asiste a la amputación controlada de su extremidad. Instala una prótesis y, con una mezcla de asombro, repulsión y risa histérica, observa su pierna separada del cuerpo.

Luego, en un gesto que combina lógica clínica y ritualidad macabra, comienza a tratar la pierna como si fuera alimento. La corta, la desangra, le quita la piel, la condimenta y la cocina. El momento de llevarse a la boca el primer bocado de su propia carne es tenso, casi insoportable, pero lo consigue. Contra todo pronóstico, lo encuentra sabroso. Este descubrimiento desencadena un proceso irreversible. La inhibición inicial desaparece, y es sustituida por una mezcla de fascinación gastronómica y furia filosófica ante la destrucción corporal.

En los días siguientes, se amputa la otra pierna y la hornea como si fuera un asado. Continúa el proceso: extirpa los glúteos, los intestinos, el hígado, los riñones y el corazón, y los reemplaza por versiones artificiales que luego cocina. Se ríe cuando defeca por última vez, deleitándose con la ironía de desechar lo que fue parte de sí mismo. Los órganos se convierten en platos experimentales: salchichas de duodeno, guisos de intestino delgado, filetes de hígado salteado. La carne, que al principio le provocaba náuseas, ahora le resulta tentadora.

Conforme avanza, su cuerpo se reduce. Prescinde del torso inferior, y finalmente se come los brazos. A lo largo de este proceso, el cuerpo humano deja de ser un límite físico y se convierte en un reservorio de alimento, una despensa antropofágica controlada por la mente. Cuando ya solo queda su cabeza viva conectada a máquinas, decide comerse el rostro, el ojo y, por último, el cerebro. Un brazo robótico le ayuda a sorber una cucharada de su propia masa encefálica.

Entonces, el relato da un giro y la escena se traslada al momento posterior al hallazgo del cuerpo. Un inspector de policía y su equipo analizan lo que parece un crimen aberrante. Aunque no hay pruebas de la participación de un tercero, el inspector insiste en clasificarlo como homicidio. Justifica su decisión: lo que ha sucedido es tan extremo y contrario a la razón que no puede presentarse al público como lo que realmente fue. Si se supiera la verdad, un caso de autodevoración sistemática y consciente, podría despertar en otros el impulso de emularlo. Sería como abrir la puerta a una parte sombría de la psique humana que la sociedad se esfuerza en negar.

El cuento cierra con una escena grotesca. Un detective intenta retirar una cuchara de entre los dientes del cráneo viviente, pero la cabeza lo muerde y le arranca un pedazo de dedo. El inspector sentencia que en el fondo de toda vida animal habitan unas fauces salvajes, una pulsión que no puede ser eliminada ni ignorada. El cráneo, con un solo ojo y la piel retirada, mastica lentamente el trozo de carne, en un acto final que une la degradación física con la lucidez monstruosa.

Personajes de Fauces salvajes de Komatsu Sakyō

En Fauces salvajes, el protagonista absoluto y casi único del relato es un hombre anónimo, sin historia ni contexto social, cuya identidad se disuelve a medida que avanza la historia. Este personaje es el eje de toda la narración, tanto en lo físico como en lo psicológico. Desde el principio, se nos presenta consumido por una rabia interior inexplicable, una furia existencial sin rumbo ni causa concreta. Su discurso inicial nos sumerge en una mente profundamente desencantada con el mundo, con la humanidad y consigo misma. No busca una justificación racional para sus actos; más bien, rechaza toda lógica, todo «por qué», y actúa impulsado por una desesperación tan intensa como abstracta. Su decisión de devorarse a sí mismo surge como una respuesta extrema a esa percepción de absurdo y vacío.

A medida que avanza el relato, este personaje se convierte en una figura compleja, casi alegórica. Su proceso de autodestrucción no solo es físico, sino también simbólico. Al amputarse y consumir su cuerpo, lleva al extremo una forma de autoafirmación y autoaniquilación. Reemplaza partes de su cuerpo con prótesis, se cocina y se come con una disciplina casi quirúrgica, sin perder la consciencia ni el control en ningún momento. Su discurso interior revela una mente racional, metódica e incluso científica, lo que contrasta brutalmente con el acto caníbal que lleva a cabo sobre sí mismo. Esta contradicción entre frialdad técnica y furia salvaje le otorga una dimensión inquietante: es, al mismo tiempo, sujeto y objeto de su violencia, víctima y verdugo de su propio cuerpo.

Este personaje encarna la figura del ser humano enfrentado a los límites de la razón, del cuerpo y de la civilización misma. Al comerse a sí mismo con argumentos morales que invocan la historia del canibalismo, la culpa alimentaria, la violencia humana y el rechazo de la crueldad hacia otros seres, se convierte en un reflejo distorsionado de nuestra cultura. A través de su voz, se entremezclan la crítica social, la desesperación filosófica y una pulsión primitiva que rompe toda barrera ética. Es difícil definirlo como un enfermo mental, un filósofo radical o un asesino de sí mismo: es todas esas cosas a la vez.

El único otro personaje que aparece con una cierta entidad narrativa es el inspector de policía, que irrumpe en la escena en los últimos párrafos del cuento. Su función es dar un cierre «oficial» al relato y proporcionar una interpretación institucional de lo ocurrido. Desde su posición de autoridad, declara que se ha tratado de un homicidio, aunque en realidad sabe que no es así. La explicación que da a sus colegas, lejos de ser una simple ocultación de la verdad, revela una profunda preocupación por la estabilidad social. El inspector reconoce que el caso trasciende la cordura y teme que, si se hiciera público, se desencadenara un efecto contagioso. Su discurso, cargado de un tono lúgubre y resignado, introduce una mirada sociológica sobre el miedo a la locura individual como amenaza colectiva. En este sentido, el inspector representa a la sociedad, al orden y a la civilización que intenta contener lo que él denomina «la bestia salvaje» que habita en todos los seres humanos.

Análisis de Fauces salvajes de Komatsu Sakyō

Fauces salvajes, del escritor japonés Komatsu Sakyō, es un relato radical, desconcertante y profundamente perturbador, que pone en escena una forma extrema de autodestrucción consciente: la de un hombre que, llevado por una ira existencial sin objeto concreto, decide amputarse y comerse, poco a poco hasta dejar casi nada de su cuerpo. Aunque el argumento puede parecer extravagante o escandaloso, el cuento opera como una alegoría rigurosa sobre la condición humana, la relación entre cuerpo y conciencia, y los impulsos más primitivos que yacen bajo la aparente racionalidad de la civilización.

Desde el inicio, el narrador nos sitúa dentro de la mente del protagonista: no se trata de un sujeto patológico en el sentido clínico convencional, sino de alguien lúcido y funcional, cuya locura es filosófica. No actúa por desesperación ni por hambre, sino por una furia abstracta, una repulsión hacia el absurdo de la existencia. A través de sus pensamientos, el cuento propone una crítica devastadora a la vida moderna, a sus valores, a sus rituales, a su lógica productiva, y sobre todo a su pretendida superioridad moral. El protagonista rechaza el mundo, pero también se rechaza a sí mismo como parte de él. El acto de devorarse no es una pulsión suicida en sentido estricto, sino una forma de rebelión: una rebelión contra la continuidad de la vida tal y como ha sido impuesta, una protesta que, en lugar de destruir al otro, se dirige hacia el propio cuerpo como único territorio legítimo para actuar.

La narración avanza con una precisión quirúrgica, casi clínica. Komatsu describe con un nivel de detalle técnico abrumador el proceso quirúrgico, la preparación de los platos, las texturas de la carne y las reacciones fisiológicas. Este estilo minucioso, que en otro contexto sería propio de una guía médica o un tratado culinario, intensifica el efecto del horror. No hay una dramatización superficial: todo se expone con frialdad, como si lo extraordinario se integrara en un mundo regulado por la tecnología y la eficiencia. Esa elección estilística convierte el cuerpo humano en un objeto manipulable, despojándolo de su sacralidad. El horror, en ese sentido, no proviene del exceso emocional, sino del contraste entre la violencia del acto y la neutralidad con que este es descrito.

Uno de los aspectos más inquietantes del cuento es su insistencia en que esta conducta extrema no es el resultado de una enfermedad individual, sino la manifestación de algo más profundo y general: una agresividad innata, un impulso de destrucción que forma parte de la estructura misma de la vida humana. El inspector, en el desenlace, no niega la dimensión racional del crimen, pero decide ocultarla deliberadamente. En su discurso, emerge una lectura política del relato: si la sociedad conociera hasta qué punto los seres humanos pueden descender dentro de sí mismos, si descubriera esa «bestia salvaje» que todos llevan dentro, el orden colapsaría. Así, la civilización se revela como una frágil capa construida sobre un abismo de furia, deseo y autodesprecio.

En cuanto a la estructura narrativa, el cuento se divide claramente en dos planos: por un lado, la interioridad del protagonista, dominada por el pensamiento obsesivo y la acción progresiva, y, por otro, la escena final, que introduce la mirada externa de los funcionarios del orden. Esta división tiene un propósito claro: confrontar la lógica personal, íntima y radical del sujeto con la necesidad social de imponer un relato que se ajuste a las normas establecidas. El cuento no resuelve este conflicto, pero lo pone de manifiesto con nitidez: lo que para uno es una experiencia filosófica y visceral, para los demás debe convertirse en un crimen inexplicable. La verdad, sugiere el inspector, es peligrosa.

La tecnología también cumple un papel central en el relato. La operación es posible gracias a un instrumental sofisticado, una máquina quirúrgica que ejecuta los procedimientos con precisión mecánica. Sin embargo, lejos de ser un símbolo de progreso, la tecnología aquí está al servicio de una pulsión atávica: permite, facilita y acelera el proceso de autodestrucción. Así, el cuento plantea una paradoja: cuanto más avanza la técnica, más eficaz se vuelve en manos de impulsos primitivos. Así, la modernidad no elimina la barbarie, sino que la hace más precisa.

Finalmente, el título —Fauces salvajes— condensa la metáfora central del cuento. No se refiere solo a la boca del protagonista, que mastica sin cesar su propia carne, sino a una condición más general: la del ser humano como animal devorador, incapaz de reprimir del todo sus impulsos más básicos. El hambre aquí no es nutricional, sino existencial. Se trata de un apetito por romper los límites, por ir más allá de lo soportable, por experimentar la vida como destrucción de uno mismo. Y es precisamente esa voracidad —no por sobrevivir, sino por sentir algo distinto— la que define a este personaje, y quizás, sugiere Komatsu, a toda la especie humana.

¿Quieres tener este relato en papel?

Lo encuentras en el siguiente libro:

Japón Especulativo

Varios autores