Sinopsis: «El embudo de cuero» (The Leather Funnel) es un cuento gótico de Arthur Conan Doyle, publicado en noviembre de 1902 en la revista McClure’s. Un hombre visita en París a su amigo Lionel Dacre, un acaudalado coleccionista de objetos extraños y libros de ocultismo. Durante la estancia, un antiguo y enigmático embudo de cuero despierta la curiosidad del visitante. Dacre, convencido de que ciertos objetos conservan huellas de experiencias extremas y pueden transmitirlas a mentes sensibles, propone a su huésped un singular experimento: dormir junto al embudo para acceder, a través del sueño, a revelaciones sobre su oscuro pasado.

El embudo de cuero

Arthur Conan Doyle

(Cuento completo)

Mi amigo Lionel Dacre vivía en la Avenue de Wagram, en París, en aquella casita con verja de hierro y un pequeño prado delante, a mano izquierda según se baja desde el Arc de Triomphe. Supongo que la casa es anterior a la apertura de la avenida, y lo deduzco porque sus tejas grises están manchadas de líquenes, y sus muros se ven enmohecidos y descoloridos por la edad. Desde la calle parecía una casa pequeña: cinco ventanas al frente, si mal no recuerdo; aunque, por la parte posterior, el edificio se estrechaba hasta quedar reducido a una sola habitación muy larga. En esa habitación Dacre guardaba su extraordinaria biblioteca de ocultismo, y allí iba atesorando fantásticas rarezas con las que satisfacía su afición y divertía a sus amigos. Hombre rico, de gustos refinados y excéntricos, había invertido buena parte de su vida y de su fortuna en reunir lo que se decía que era una colección privada única en su género: obras talmúdicas, cabalísticas y de magia, entre las cuales había muchas rarísimas y de gran valor. Sus inclinaciones lo llevaban hacia lo maravilloso y lo monstruoso; y, por lo que he oído, sus experimentos en el terreno de lo inexplorado y lo misterioso habían sobrepasado los límites de lo civilizado y de lo decente. Con sus amigos ingleses jamás aludía a tales asuntos, y adoptaba el tono del estudioso y del virtuoso; pero un francés, cuyas aficiones se parecían a las de Dacre, me aseguró que, dentro de aquel amplio y alto salón, se habían cometido los peores excesos de la misa negra, entre los estantes alineados a lo largo de las paredes y las vitrinas donde se guardaban las rarezas, como en un museo.

El aspecto de Dacre bastaba para mostrar que su profundo interés por esta clase de problemas psíquicos era más intelectual que espiritualista. En aquel rostro pesado no había rastro de ascetismo; pero sí se advertía una gran energía mental en su enorme cráneo en forma de cúpula, que se elevaba desde las sienes —donde el cabello raleaba— y se alzaba, como una cumbre nevada, por encima de su orla de abetos. Sus conocimientos eran mayores que su prudencia, y su capacidad, muy superior a su carácter. Sus ojillos brillantes, hundidos en la cara carnosa, centelleaban de inteligencia y de una curiosidad insaciable por la vida; pero eran ojos de hombre sensual y egoísta. Y basta ya de hablar de él, porque el pobre ha muerto: murió en el instante mismo en que había adquirido la certeza de tener en sus manos el elixir de la vida. No voy a ocuparme aquí de ese personaje complejo, sino de un incidente extraño e inexplicable que se produjo con ocasión de una visita que le hice a comienzos de la primavera del año 1882.

Había conocido a Dacre en Inglaterra, pues mis investigaciones en la Sala Asiria del British Museum coincidieron con las que él llevaba a cabo, intentando descubrir en las lápidas de Babilonia un sentido místico y esotérico. Esa coincidencia de intereses nos unió. Unos comentarios casuales se convirtieron en conversación cotidiana, y la conversación nos llevó al borde de la amistad. Le prometí visitarlo en mi siguiente viaje a París. Cuando por fin me fue posible cumplir esa promesa, yo vivía en una casita de Fontainebleau y, como la combinación de trenes nocturnos era incómoda, me invitó a pasar la noche en su hogar.

—Solo tengo ese sofá disponible —me dijo, señalando uno ancho que había en su espaciosa biblioteca—. Espero que pueda dormir cómodo ahí.

Era un dormitorio singular: las altas paredes estaban cubiertas de volúmenes de lomo marrón; pero, para quien, como yo, es un ratón de biblioteca, no podía imaginarse decoración más agradable, pues no hay para mi olfato aroma más grato que el tenue y rancio olor de un libro antiguo. Le aseguré que no podía ofrecerme una habitación más encantadora ni un ambiente más de mi gusto. Entonces, recorriendo con la mirada los estantes que abarrotaban la estancia, dijo:

—Si estos adornos no son ni convenientes ni convencionales, al menos son muy valiosos. He invertido casi un cuarto de millón en estos objetos que ve a su alrededor: libros, armas, joyas, tallas, tapices, imágenes… y difícilmente encontrará aquí una sola cosa que no tenga su historia, una historia, por lo general, digna de contarse.

Mientras hablaba estaba sentado a un lado de la chimenea abierta, y yo frente a él. A su derecha quedaba su mesa de lectura, y la potente lámpara que había encima dibujaba sobre ella un círculo vivísimo de luz dorada. En el centro de la mesa había un palimpsesto a medio desenrollar, y alrededor, un verdadero revoltijo de objetos sumamente raros. Uno de ellos era un enorme embudo, del tamaño de los que se usan para llenar barriles de vino. A primera vista parecía de madera negra, con los bordes rematados por un aro de latón descolorido.

Comenté:

—Ese es un objeto curioso. ¿Qué historia tiene?

—¡Ah! —respondió—. Eso mismo me he preguntado yo muchas veces. Daría mucho por saberlo. Tómelo y examínelo.

Así lo hice, y descubrí que lo que había tomado por madera era en realidad cuero, aunque los años lo habían resecado hasta darle una dureza extrema. Era un embudo grande, capaz de contener un cuarto de galón. El aro de latón rodeaba la boca ancha, y el extremo estrecho también estaba rematado en metal.

—¿Qué le sugiere eso? —preguntó Dacre.

—Yo diría que perteneció a algún vinatero o cervecero de la Edad Media —contesté—. En Inglaterra he visto jarras de cuero del siglo XVII —»black jacks», como las llamaban— que presentaban el mismo color y dureza que este embudo.

—Sí, me atrevo a decir que es más o menos de esa época —dijo Dacre—. Tampoco hay duda de que sirvió para verter algún líquido en un recipiente. Sin embargo, si mis presentimientos son correctos, lo empleó un vinatero extraño, y el recipiente que llenó era de una clase muy particular. ¿No advierte nada raro en el extremo estrecho?

Lo acerqué a la luz y vi que la parte angosta estaba marcada por abolladuras y arañazos, a unas cinco pulgadas por encima del borde metálico, como si alguien hubiera tratado de hacer muescas alrededor con un cuchillo romo. Fuera de ese anillo de marcas, no había en toda la superficie negra y mate una sola aspereza.

—Alguien intentó cortar el cuello.

—¿A eso lo llama “cortar”?

—Al menos está lleno de rasguños y desgarrones. Fuera cual fuese el instrumento empleado, hizo falta fuerza para dejar señales así en un material tan duro. Pero ¿qué piensa usted de ese detalle? Diría que sabe más de lo que dice.

Dacre sonrió, y sus ojos brillaron con una expresión significativa. Luego preguntó:

—¿Está, acaso, entre sus temas de estudio la psicología de los sueños?

—Hasta ahora ignoraba que existiera tal psicología.

—Amigo mío, el estante que está encima de la vitrina de joyas lo ocupan obras que empiezan con Albertus Magnus y que tratan exclusivamente de esa materia, la cual constituye por sí sola una ciencia.

—Una ciencia de charlatanes.

—El charlatán es siempre quien abre camino. Del astrólogo salió el astrónomo; del alquimista, el químico; y del mesmerismo, la psicología experimental. El charlatán de ayer será el profesor de mañana. Con el tiempo, incluso un asunto tan sutil y resbaladizo como el de los sueños será sistematizado y puesto en orden. Cuando ese día llegue, las búsquedas de esos amigos nuestros de ahí arriba ya no serán elucubraciones de místicos, sino los cimientos de una ciencia.

—Bien; aun concediendo eso, ¿qué tiene que ver la ciencia de los sueños con un embudo voluminoso, negro, con bordes de latón?

—Se lo diré. Ya sabrá que tengo un agente que siempre anda en busca de objetos raros y curiosos para mi colección. Hace unos días supo que un chamarilero de los muelles del Sena había comprado unas antiguallas sin valor halladas en el armario de una casa vieja que hay detrás de la rue Mathurin, en el Quartier Latin. El comedor de esa casa está decorado con un escudo de armas: chevrons y barras rojas sobre campo de plata. Se investigó y resultó que el escudo pertenecía a Nicolas de la Reynie, alto funcionario de Louis XIV. No cabe duda de que los demás artículos descubiertos en el armario datan de los primeros tiempos de ese reinado. De ahí se deduce que todos pertenecieron a Nicolas de la Reynie; y este caballero, según tengo entendido, estaba encargado de hacer cumplir y ejecutar las draconianas leyes vigentes en aquella época.

—¿Adónde quiere llegar?

—Hágame el favor de tomar otra vez el embudo y examinar el aro de latón. ¿Distingue alguna letra?

El objeto mostraba, en efecto, unos arañazos casi borrados por el tiempo. La impresión general era la de que allí había varias letras grabadas, y de que la última se parecía a una B.

—Es una B, ¿verdad?

—Eso me parece, en efecto.

—A mí también. De hecho, no tengo la menor duda: es una B.

—Sin embargo, ese aristócrata del que me habla tenía por inicial una R.

—¡Justamente! Ahí está lo extraordinario. Poseía este objeto curioso y, sin embargo, hizo grabar en él las iniciales de otra persona. ¿Por qué?

—No tengo la más remota idea. ¿Y usted?

—Pues quizá tenga una pista. ¿No ve un dibujo un poco más allá, en el mismo aro?

—Diría que es una corona.

—Lo es, sin duda; pero si lo examina con buena luz advertirá que no es una corona cualquiera. Es una corona heráldica, un distintivo de rango: alternan en ella cuatro perlas y cuatro hojas de fresa, es decir, el distintivo correspondiente a un marqués. Podemos, pues, inferir que la persona cuyas iniciales terminan en B tenía derecho a usar esa corona de nobleza.

—Entonces este vulgar embudo de cuero pertenecía a un marqués.

Dacre sonrió con una sonrisa intencionada.

—O a algún miembro de la familia de un marqués. Eso es todo lo que hemos podido deducir del aro grabado.

—¿Y qué tiene que ver eso con los sueños?

No sé si advertí en el rostro de Dacre una expresión particular, o si creí percibir en sus maneras alguna sugerencia sutil; pero lo cierto es que, mientras contemplaba aquella antigualla de cuero nudoso, me invadió una sensación de repugnancia, un horror espontáneo.

—En más de una ocasión he recibido por medio de mis sueños datos de gran importancia —dijo con la solemnidad de maestro que le gustaba adoptar—. En la actualidad, siempre que tengo dudas sobre un objeto, he tomado por costumbre colocarlo cerca de mí mientras duermo, con la esperanza de obtener algún esclarecimiento. El procedimiento no me parece muy oscuro, aunque la ciencia ortodoxa todavía no le haya dado su bendición. Según mi teoría, cualquier objeto que haya estado en íntima relación con un paroxismo supremo de alguna emoción humana —sea de alegría o de dolor— retiene cierta atmósfera o ligazón capaz de comunicarse a una inteligencia lo bastante sensible. No quiero decir que se trate de una sensibilidad extraordinaria, sino de una inteligencia como la que tenemos usted y yo, entrenada y educada.

—En resumen: si yo durmiera junto a esa vieja espada que tiene en la pared, soñaría —según usted— con algún incidente sangriento en el que intervino esa espada, ¿es así?

—Ha puesto un ejemplo excelente. En efecto, yo me serví precisamente de esa espada con ese propósito, y vi en sueños la muerte de su dueño. Cayó en una encarnizada escaramuza que no he logrado identificar, pero que tuvo lugar en la época de la Fronda. Si lo piensa, algunos de nuestros ritos populares demuestran que nuestros antepasados ya conocían este fenómeno, aunque nosotros, gente de mayor sabiduría, lo hayamos clasificado entre las supersticiones.

—Cíteme un ejemplo.

—Sin ir más lejos, la costumbre de colocar el pastel de la novia debajo de la almohada para que sueñe cosas agradables. Es uno de los varios ejemplos que expongo en un pequeño folleto que estoy escribiendo sobre este asunto. Pero, volviendo a lo nuestro: una noche dormí con este embudo a mi lado y tuve un sueño que, sin duda, arroja una luz extraña sobre su uso y origen.

—¿Qué soñó usted?

—Soñé…

Se interrumpió, y en su rostro macizo apareció una expresión de vivo interés. Luego dijo:

—¡Vive Dios, es una idea excelente! Será un experimento de extraordinario interés. Usted es un sujeto psíquico, con nervios que responden con rapidez a cualquier impresión.

—Nunca me he probado en ese terreno.

—Pues lo haremos esta noche. ¿Sería mucho pedir —como favor especial— que duerma en ese sofá, y que, al acostarse, ponga junto a su almohada este viejo embudo?

La petición me pareció grotesca; pero yo mismo soy de naturaleza compleja y me fascina todo lo raro y fantástico. No creía en lo más mínimo la teoría de Dacre, ni albergaba esperanza alguna de éxito en el experimento; sin embargo, me seducía la perspectiva de realizarlo. Dacre, con gran seriedad, acercó una mesita a la cabecera de lo que sería mi cama y colocó encima el embudo. Luego, tras una breve conversación, me dio las buenas noches y me dejó solo.

* * *

Me quedé algún tiempo fumando junto a la chimenea, donde el fuego se iba consumiendo en cenizas, y le di vueltas en la cabeza al curioso incidente y al extraño experimento que quizá me aguardaba. Aunque yo era escéptico, me impresionó, no obstante, la absoluta seguridad con que Dacre se había expresado. También lo singular del ambiente —la enorme sala donde se reunían aquellos objetos extraños, muchos de ellos siniestros— me envolvió en una sensación de solemnidad. Por fin me desvestí, apagué la luz y me acosté. Después de mucho revolverme, caí dormido.

Voy a intentar describir con toda la minuciosidad que me sea posible la escena que se me representó en sueños. Se me ha quedado grabada en la memoria con mucha mayor nitidez que todas las escenas vistas con mis propios ojos en la vigilia.

Vi una estancia abovedada. Desde las cuatro esquinas del techo se elevaban arcos que confluían en el centro, dándole forma de copa. La arquitectura era tosca pero muy sólida, señal de que formaba parte de un edificio de considerable tamaño.

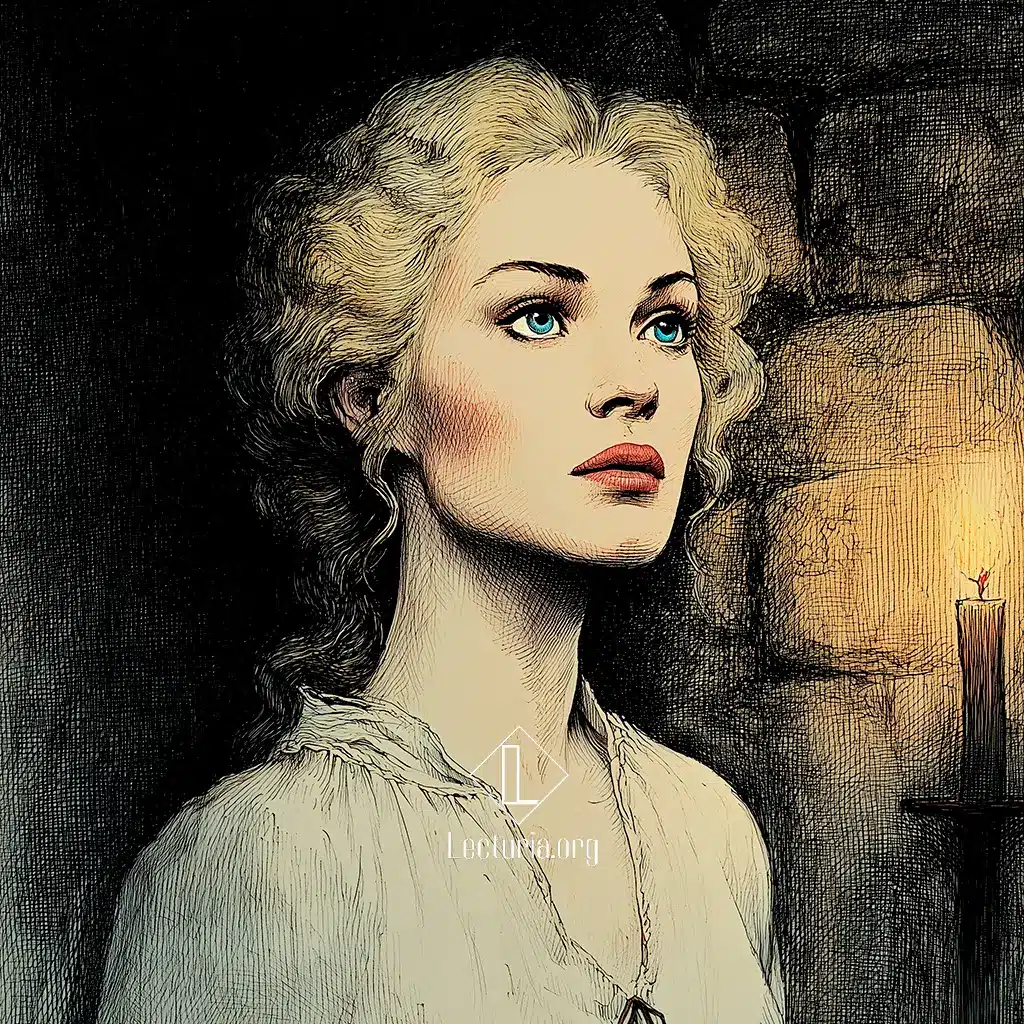

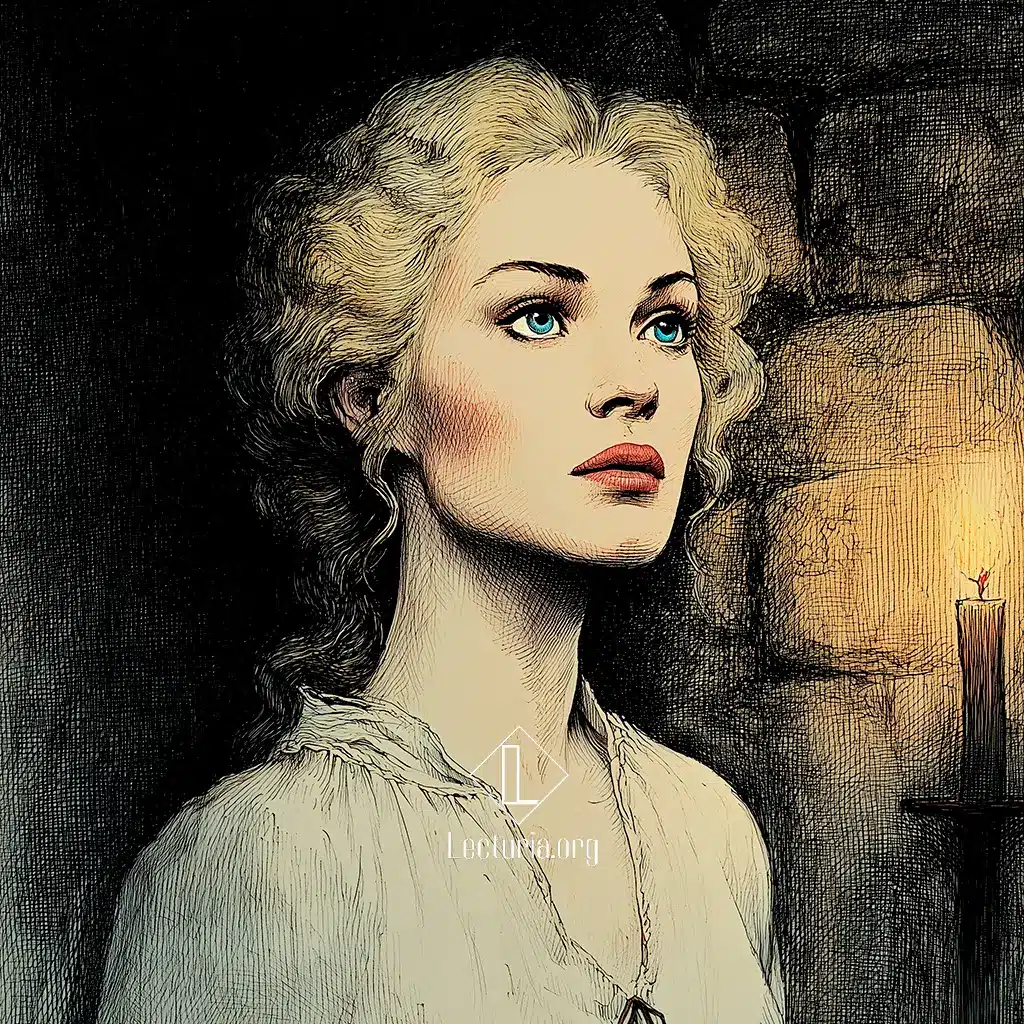

Había tres hombres sentados sobre una plataforma alfombrada de rojo. Los tres vestían de negro y llevaban también sombreros de terciopelo negro, de forma rara y recargada en la parte superior. Sus rostros eran solemnes y fúnebres. A su izquierda había dos hombres de pie, vestidos con largos hábitos, que sostenían en las manos unas carpetas que parecían atiborradas de documentos. A la derecha, mirando hacia mí, estaba una mujer de cabellos rubios y ojos bellísimos, de un azul claro: eran ojos de niña. Había pasado ya de su primera juventud, sin que pudiera decirse que hubiese entrado en la edad mediana. Su cuerpo era un tanto grueso y su porte, altivo y firme; el rostro, pálido pero sereno. Era un rostro extraño: agraciado, pero felino; y de él emanaba una sutil sensación de crueldad, debida a la boca pequeña, firme y recta, y a la mandíbula algo voluminosa. Vestía una túnica holgada, de pliegues, blanca. De pie junto a ella había un sacerdote de cuerpo enjuto y expresión anhelante, que le cuchicheaba algo al oído y, a cada momento, alzaba un crucifijo ante sus ojos. La mujer volvió la cabeza y miró, por encima del crucifijo, a los tres hombres de negro, que me dieron la impresión de ser sus jueces.

Mientras contemplaba aquello, los tres se pusieron en pie y dijeron algo. No pude oír sus palabras, aunque me fijé en que era el del centro quien hablaba. Luego se retiraron de la habitación, seguidos por los dos hombres de los documentos. Inmediatamente entraron con brío varios hombres rudos, vestidos con gruesos jubones, y retiraron primero la alfombra roja y después las tablas que formaban la tarima, dejando completamente despejado el suelo. Al desaparecer aquella especie de mampara vi que detrás había algunos objetos por demás extraños. Uno parecía una cama, pero tenía en ambos extremos cilindros de madera, con un manubrio de torno para graduar su longitud. Otro era un potro de madera. Vi otros artefactos no menos curiosos, y varias cuerdas que colgaban tras pasar por poleas. Todo aquello tenía cierto parecido con un moderno gimnasio.

Una vez despejada la habitación, apareció un nuevo personaje: alto, delgado, vestido de negro, de cara demacrada y severa. El aspecto de aquel hombre me heló la sangre. Sus ropas brillaban de grasa y estaban salpicadas de manchas. Se movía con una solemne lentitud, como si, desde el momento de entrar, hubiese tomado posesión de todo aquello. A pesar de su aspecto rudo y su sórdida vestimenta, era evidente que él mandaba allí; aquella era su habitación, él tenía el control. Enrolladas en el antebrazo izquierdo llevaba varias cuerdas delgadas. La dama lo miró de arriba abajo con expresión escrutadora, sin que se alterase su semblante: era una mirada firme, casi de desafío. La del sacerdote, en cambio, había cambiado radicalmente. Su rostro tenía una palidez mortal, y distinguí, en su frente ancha e inclinada, el brillo de las gotas de sudor que corrían por ella. Alzó los brazos en actitud de súplica, y se inclinó una y otra vez para murmurar frases frenéticas al oído de la mujer.

De pronto, el hombre de negro avanzó, desenrolló una de las cuerdas que llevaba en el antebrazo y ató las muñecas de la dama. Ella extendió las manos dócilmente mientras él realizaba su tarea. Luego, agarrándola con rudeza del brazo, la condujo hasta el potro de madera, que le llegaba algo por encima de la cintura. La alzó en vilo y la tendió de espaldas sobre el potro, con el rostro vuelto hacia el techo. El sacerdote, trémulo de espanto, se precipitó fuera de la habitación. Los labios de la mujer se movían rápidos y, aunque yo nada oía, comprendí que rezaba. Los pies le colgaban a uno y otro lado del potro, y los rudos ayudantes del hombre de negro le ataron cuerdas alrededor de los tobillos y las fijaron a unos anillos de hierro clavados en el piso de piedra.

Sentí que el corazón se me hundía ante aquellos ominosos preparativos, pero no pude apartar los ojos del espectáculo: lo espantoso de la escena me tenía fascinado. Entró un hombre cargado con un cubo de agua en cada mano; tras él entró otro con un tercer cubo. Los dejaron junto al potro. El segundo hombre traía además, en la otra mano, un cazo de madera con mango recto, y se lo entregó al hombre de negro. En ese mismo instante se acercó uno de los ayudantes con un objeto negro en la mano. Ese objeto me produjo, incluso en sueños, una confusa sensación de cosa conocida. Era un embudo de cuero. Con un impulso tremendo y horrible lo introdujo en…

No pude aguantar más. Se me erizaron los cabellos de horror. Me retorcí, forcejeé, rompí las ataduras del sueño, volví a la vida con un alarido y me vi castañeteando de espanto, tendido en el sofá, en la colosal biblioteca, mientras la luz de la luna irrumpía por la ventana y proyectaba extrañas formas negras y plateadas sobre la pared del fondo.

¡Qué bendita sensación de alivio experimenté al encontrarme de regreso en mi siglo XIX; al volver desde aquella bóveda medieval a un mundo en el que los hombres llevan en el pecho corazones humanos! Me incorporé, temblando de pies a cabeza, con el alma dividida entre el espanto y la gratitud. ¡Pensar que hubo tiempos en que se hacían esas cosas, y podían hacerse sin que Dios fulminara con su rayo mortal a semejantes canallas! ¿Había sido aquello una simple fantasía, o respondía a hechos ocurridos en épocas nefastas y crueles de la historia del mundo? Hundí la cabeza, sollozando, entre mis manos temblorosas.

De pronto, de manera súbita, me pareció que el corazón se me inmovilizaba dentro del pecho. Fue tan grande mi espanto que ni siquiera pude gritar. A través de la oscuridad de la habitación, algo se iba acercando a mí.

Hay algo que desarma a un hombre: el espanto que cae sobre otro espanto. No razoné; no me fue posible. Tampoco pude rezar. Permanecí sentado como una estatua de hielo, con la mirada clavada en la figura negra que avanzaba cruzando la enorme sala. La figura salió, por fin, al camino blanco del claro de luna, y volví a respirar. Era Dacre, y la expresión de su rostro mostraba que su terror era tan grande como el mío.

—¿Fue usted? Por amor de Dios, ¿qué le ocurre? —me preguntó con voz ronca.

—¡No sabe, Dacre, cuánto me alegro de que haya venido! He bajado al infierno. Fue espantoso.

—¿Fue usted, entonces, quien gritó?

—Debí de ser yo.

—Su grito resonó por toda la casa. La servidumbre está aterrada.

Encendió una cerilla y prendió la lámpara.

—Creo que podríamos avivar otra vez el fuego —añadió, echando algunos leños sobre las ascuas—. ¡Válgame Dios, mi querido amigo, qué palidez tiene! Cualquiera diría que ha visto un espectro.

—Los he visto. He visto varios.

—Entonces el embudo de cuero ha entrado en acción.

—Ni por todo el dinero que me ofreciera volvería a dormir cerca de ese artefacto infernal.

Dacre soltó una risita.

—Esperaba que tuviera una noche agitada. Me lo ha hecho pagar también, porque ese grito suyo no fue nada agradable a las dos de la madrugada. Por lo que dice, imagino que ha presenciado en sueños toda la espantosa escena.

—¿Qué escena espantosa?

—El tormento del agua; o, como lo llamaban en los simpáticos días del Rey Sol, el «interrogatorio extraordinario». ¿Lo aguantó hasta el final?

—No; gracias a Dios. Me desperté antes de que empezara de verdad.

—¡Ah, mejor para usted! Yo aguanté hasta el tercer cubo. En fin, es historia antigua y, como todos están ya en sus tumbas, ¿qué importa cómo llegaron allí? Supongo que no tiene la menor idea de qué escena presenció en realidad.

—El tormento de alguna mujer criminal; pero, si sus crímenes guardaban proporción con su castigo, debió de ser una terrible malhechora.

—Nos queda al menos ese pequeño consuelo —dijo Dacre, ciñéndose el batín y acercándose más al fuego—. Eran, en efecto, proporcionados a su castigo; es decir, si no me equivoco respecto de la verdadera identidad de aquella dama.

—¿Y cómo ha podido identificarla?

En respuesta, Dacre tomó de un estante un volumen encuadernado en viejo pergamino.

—Escuche esto —dijo—. Está en francés del siglo XVII; se lo traduciré libremente mientras leo. Usted mismo juzgará si he resuelto el acertijo: «La acusada fue conducida ante la Gran Cámara y la Tournelle del Parlamento, reunidos como Corte de Justicia, acusada del asesinato de su padre, el maese Dreux d’Aubray, y de sus dos hermanos, los señores d’Aubray, uno teniente civil y el otro consejero del Parlamento. Al verla, resultaba difícil creer que hubiese cometido actos tan atroces, pues su aspecto era apacible, su estatura pequeña, su tez clara y sus ojos azules. Sin embargo, el Tribunal, hallándola culpable, la condenó al interrogatorio ordinario y al extraordinario para forzarla a revelar los nombres de sus cómplices; tras lo cual sería conducida en carreta a la Place de Grève, donde le cortarían la cabeza, quemarían su cuerpo y esparcirían sus cenizas a los cuatro vientos». La fecha de esta entrada es el 16 de julio de 1676.

—Es interesante, pero no convincente —dije—. ¿Cómo demuestra que esas dos mujeres son la misma persona?

—A eso voy. El relato deja constancia de cómo se comportó al someterla al interrogatorio extraordinario: «Cuando se acercó el verdugo, ella lo reconoció por las cuerdas que llevaba, y alargó sin vacilación sus propias manos, mirándolo de la cabeza a los pies sin pronunciar palabra». ¿Qué tal concuerda esto?

—Concuerda por completo.

—«La condenada contempló sin pestañear el potro de madera y las anillas que tantos miembros habían desencajado y tantos alaridos de angustia habían provocado. Cuando sus ojos se posaron en los tres cubos de agua, ya dispuestos junto a ella, dijo con una sonrisa: “Monsieur, seguramente quien ha traído toda esa agua lo ha hecho con intención de ahogarme, porque espero que no imaginará que una persona de estatura tan pequeña como la mía sea capaz de engullirla toda”». ¿Quiere que lea los detalles del tormento?

—De ninguna manera; por Dios, de ninguna manera.

—Aquí hay un párrafo que le demostrará con absoluta seguridad que se describe la mismísima escena que usted ha contemplado esta noche: «El bondadoso abate Pirot, incapaz de contemplar las torturas a que se veía sometida su penitente, salió corriendo de la habitación». ¿Le convence?

—Por completo. No puede ponerse en duda que se trata del mismo acontecimiento. Pero ¿quién es esa dama, de aspecto tan atrayente, que acabó de manera tan horrible?

Por toda respuesta, Dacre cruzó hasta donde yo estaba, dejó la pequeña lámpara sobre la mesa junto a mi cama, levantó el ominoso embudo y giró el cerquillo de latón para que la luz le diera de lleno. Visto así, el grabado se distinguía con mayor nitidez que la noche anterior.

—Hemos quedado en que ésta es la corona de un marqués —o de una marquesa—. Y estamos de acuerdo en que la última letra es una B.

—Sin duda.

—Bien; yo sostengo que las demás letras, de izquierda a derecha, son éstas: M, M, d, A, una d, y luego la B final.

—Estoy seguro de que las ha interpretado correctamente. Distingo con claridad las dos letras minúsculas.

—Lo que acabo de leerle —prosiguió Dacre— es el sumario oficial del proceso de Marie Madeleine d’Aubray, Marquise de Brinvilliers, una de las envenenadoras y asesinas más célebres de todos los tiempos.

Me quedé sentado, en silencio, bajo el peso abrumador de aquel incidente extraordinario y de la prueba decisiva con que Dacre lo había explicado. Recordé vagamente ciertos detalles de la vida de aquella mujer: su desenfrenado libertinaje, la sangre fría y la tortura prolongada a que sometió a su padre enfermo, y el asesinato de sus hermanos por motivos de mezquinos intereses. Recordé también la entereza con que afrontó su muerte, que contribuyó, en parte, a expiar los horrores de su vida, haciendo que todo París simpatizara con sus últimos momentos y la proclamara mártir a los pocos días de haberla maldecido como asesina.

Solo una objeción se alzó en mi mente:

—¿Cómo fue que las iniciales de su nombre quedaron inscritas, junto con el distintivo de su rango, en el embudo? ¿O es que llevaban su respeto medieval por la nobleza hasta el punto de poner títulos en los instrumentos de tortura?

—Ese mismo problema me intrigó a mí, pero admite una explicación sencilla —dijo Dacre—. Este caso despertó en su tiempo un interés extraordinario, y es natural que La Reynie, jefe de policía, retuviese el embudo como recuerdo macabro. No era frecuente que una Marquise de Francia fuese sometida al interrogatorio extraordinario. Y grabar las iniciales de la mujer en el embudo, para que sirvieran de referencia a los demás, era un recurso de lo más corriente en un caso así.

—¿Y esto? —pregunté, señalando con el dedo las marcas del gollete de cuero.

Dacre me respondió, apartándose:

—Esa mujer era una tigresa, y me parece evidente que tenía dientes fuertes y afilados, como los tienen las tigresas de otra especie.

FIN