Anuncio

Gabriel García Márquez: Alguien desordena estas rosas

«Alguien desordena estas rosas» es un cuento corto de Gabriel García Márquez, publicado en 1952 en Crónica y recopilado en Ojos de perro azul (1974). Narra la historia del espíritu de un niño que intenta cada domingo tomar rosas para llevarlas a su tumba. Las flores son cultivadas por una mujer devota que habita la antigua casa donde él vivió. A través de sus observaciones silenciosas, se va desvelando el vínculo íntimo que los une, en un relato cargado de melancolía y atmósfera surrealista.

Gabriel García Márquez: Amargura para tres sonámbulos

«Amargura para tres sonámbulos» es un cuento de Gabriel García Márquez, publicado en 1949 en el periódico El Espectador e incluido en el libro Ojos de perro azul (1974). Narra la historia de una misteriosa mujer mayor que, aquejada por un profundo dolor, se abandona en un rincón de su casa, donde comienza a desvanecerse y a perder poco a poco contacto con la realidad. Sus tres compañeros de vivienda asisten, impotentes, a su progresivo deterioro físico y mental, incapaces de intervenir. A través de recuerdos fragmentarios, gestos mínimos y silencios densos, el relato construye una atmósfera opresiva marcada por la soledad, el desgaste emocional y la lenta disolución de la presencia humana en un entorno que parece suspendido en el tiempo.

Gabriel García Márquez: De cómo Natanael hace una visita

«De cómo Natanael hace una visita» es un cuento corto de Gabriel García Márquez, publicado el 6 de mayo de 1950 en Crónica y más tarde incluido en la colección Ojos de perro azul (1974). Natanael, un hombre común atrapado en la monotonía de la existencia, interrumpe su trayecto habitual al detenerse en una esquina: un hecho aparentemente insignificante capta su atención y lo impulsa a cambiar de rumbo. A partir de entonces, y tras un peculiar encuentro con un lustrabotas, se encamina —casi sin proponérselo— hacia una casa desconocida donde lo espera una mujer misteriosa, cuya sola presencia parece tener el poder de alterar su destino.

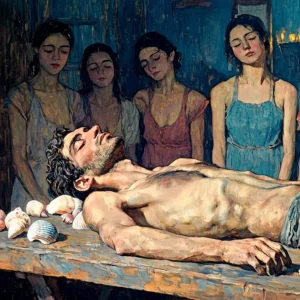

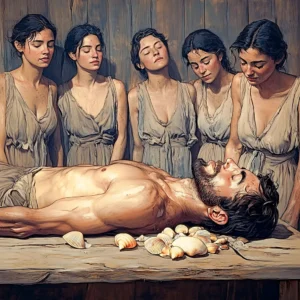

Gabriel García Márquez: El ahogado más hermoso del mundo

El ahogado más hermoso del mundo es un cuento de Gabriel García Márquez, publicado en 1972 en la recopilación La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada. La historia comienza cuando unos niños descubren un cuerpo varado en la playa de un pequeño pueblo costero. Al llevarlo al interior, los habitantes quedan asombrados por su descomunal tamaño y presencia imponente. Mientras las mujeres lo limpian y lo preparan, imaginan quién fue en vida y qué significó su existencia. A partir de este hallazgo, el pueblo empieza a transformarse interiormente, tocado por la misteriosa grandeza del ahogado.

Gabriel García Márquez: El avión de la Bella Durmiente

«El avión de la Bella Durmiente» es un cuento de Gabriel García Márquez, publicado en 1992 dentro del libro Doce cuentos peregrinos. En un aeropuerto de París colapsado por la nieve, mientras realiza los trámites burocráticos para su viaje, un hombre se siente súbitamente hechizado por la presencia de una joven de belleza extraordinaria. Su porte enigmático y su andar sigiloso despiertan en él una fascinación inmediata. Aquella aparición, tan intensa como efímera, enciende en el protagonista una mezcla de asombro y deseo que marcará de manera decisiva el rumbo de su experiencia durante el vuelo.

Gabriel García Márquez: El rastro de tu sangre en la nieve

«El rastro de tu sangre en la nieve», cuento de Gabriel García Márquez publicado en la colección Doce cuentos peregrinos (1992), narra la historia de Nena Daconte y Billy Sánchez de Ávila, una pareja de recién casados que emprende un viaje por Europa. Durante su travesía, Nena descubre que una pequeña herida en su dedo, adquirida de manera inocente, no deja de sangrar. A medida que avanzan en su viaje, la búsqueda de atención médica para tratar esta aparentemente menor complicación se convierte en una urgente prioridad.

Gabriel García Márquez: El último viaje del buque fantasma

«El último viaje del buque fantasma» es un cuento de Gabriel García Márquez, escrito en 1968 y publicado en 1972 como parte de la colección La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada. Ambientado en un pequeño pueblo costero, el relato narra la historia de un niño que, una noche, presencia la aparición de un colosal trasatlántico que emerge de las tinieblas y desaparece sin dejar rastro. La visión, desestimada por los demás como un sueño o un espejismo, lo acompaña a través de los años, mientras crece en él la firme determinación de probar la realidad de su experiencia.

Gabriel García Márquez: En este pueblo no hay ladrones

«En este pueblo no hay ladrones» es un cuento de Gabriel García Márquez publicado en “Los funerales de la Mamá Grande” (1962). Narra la historia de Dámaso, un joven impulsivo que comete un robo fallido, obteniendo solo 25 centavos y tres bolas de billar. El robo causa gran conmoción en el pequeño pueblo, donde todos se conocen y la idea de un ladrón es inimaginable. La situación se complica cuando un hombre inocente es arrestado por el delito, profundizando la tensión y el miedo entre los habitantes.

Gabriel García Márquez: Espantos de agosto

«Espantos de agosto» es un cuento de Gabriel García Márquez, publicado en 1992 en la colección Doce cuentos peregrinos. Narra la historia de una familia que visita un castillo renacentista en Italia, propiedad del escritor Miguel Otero Silva. Lo que comienza como un idílico día de verano en la Toscana pronto se entrelaza con las historias del pasado del edificio, donde se conserva intacto el dormitorio de Ludovico, un señor feudal marcado por una tragedia pasional. A medida que avanza la jornada, las viejas leyendas impregnan el ambiente, insinuando que el pasado aún reclama su lugar.

Gabriel García Márquez: Eva está dentro de su gato

«Eva está dentro de su gato» es un cuento de Gabriel García Márquez, publicado por primera vez en 1947 en el periódico El Espectador y recogido luego en Ojos de perro azul (1974). La historia se centra en una mujer obsesionada con su belleza, que vive acosada por el insomnio, el miedo y una angustia hereditaria que recorre su cuerpo como un mal antiguo. Encerrada en la soledad de una casa sombría y atormentada por recuerdos inquietantes y pensamientos obsesivos, su percepción del cuerpo y del tiempo comienza a desdibujarse, empujándola hacia una experiencia extraña y metafísica que desborda los límites de la realidad tangible.

Gabriel García Márquez: La mujer que llegaba a las seis

«La mujer que llegaba a las seis» es un cuento de Gabriel García Márquez publicado en 1950 en el periódico El Espectador y recopilado luego en la colección Ojos de perro azul (1972). La historia transcurre en un pequeño restaurante donde José, el dueño, recibe cada tarde a una mujer que siempre llega a la misma hora. Sin embargo, esa tarde, aunque su rutina parece intacta, ella insiste en que ha llegado antes. A través de un diálogo tenso y lleno de insinuaciones, la mujer va desvelando poco a poco el motivo de su conducta.

Gabriel García Márquez: La noche de los alcaravanes

«La noche de los alcaravanes» es un relato de Gabriel García Márquez publicado en 1953 en el diario Crónica y luego incluido en la colección Ojos de perro azul (1974). La historia nos sumerge en un misterioso bar donde tres hombres se enfrentan a una realidad que les resulta confusa. Reunidos en un lugar oscuro, con música repetitiva y olores extraños, perciben que algo inexplicable los envuelve. A medida que intentan orientarse, una creciente sensación de encierro los invade, mientras se enfrentan a figuras enigmáticas y espectros que parecen conocer verdades olvidadas por ellos.

Gabriel García Márquez: La otra costilla de la muerte

«La otra costilla de la muerte» es un cuento de Gabriel García Márquez publicado en 1948 en el periódico El Espectador y recogido posteriormente en el libro Ojos de perro azul (1974). La historia nos sumerge en la mente perturbada de un hombre que acaba de perder a su hermano gemelo. Despierto en la madrugada, rodeado de extraños olores y sensaciones, se enfrenta a un sueño inquietante que se entrelaza con la realidad. La defunción de su hermano lo lleva a reflexionar sobre la vida, la muerte y la extraña conexión entre ambos. La narración, cargada de simbolismo y una atmósfera onírica, nos muestra el desasosiego del protagonista, quien siente que su propia existencia está ligada inexorablemente a la de su hermano fallecido.

Gabriel García Márquez: La prodigiosa tarde de Baltazar

«La prodigiosa tarde de Baltazar» es un cuento de Gabriel García Márquez publicado en la colección Los funerales de la Mamá Grande (1962). Narra la historia de Baltazar, un carpintero habilidoso, que construye una extraordinaria jaula para pájaros que asombra a todo el pueblo. La noticia se extiende rápidamente y muchos vienen a admirar su creación. Entre los interesados está el doctor Giraldo, quien desea comprarla para su esposa. Sin embargo, Baltazar insiste en que la jaula fue encargada por el hijo de José Montiel, el hombre más rico del pueblo, y que sólo a él le pertenece.

Gabriel García Márquez: La siesta del martes

«La siesta del martes», es un cuento de Gabriel García Márquez, publicado en 1962 en Los funerales de la Mamá Grande. Narra la historia de una madre y su hija que viajan en tren a un pequeño pueblo en un caluroso día de agosto. Vestidas de luto, llevan consigo un ramo de flores y una dignidad serena, a pesar de su pobreza evidente. Su destino es la casa cural, donde buscan las llaves del cementerio para visitar una tumba. A lo largo del relato, la atmósfera densa y los gestos contenidos revelan una historia de dolor, resistencia y orgullo en medio del juicio silencioso de una comunidad.

Gabriel García Márquez: La tercera resignación

«La tercera resignación» es un cuento de Gabriel García Márquez, publicado por primera vez en 1947 en el diario El Espectador y más tarde incluido en la colección Ojos de perro azul (1974). Narra la historia de un joven de veinticinco años que ha pasado gran parte de su vida encerrado en un ataúd, víctima de una extraña enfermedad que lo mantiene inmóvil, pero consciente. Aislado del mundo exterior, habita un estado ambiguo entre la vida y la muerte, mientras su mente divaga, atrapada entre recuerdos, delirios y temores. En ese encierro físico y mental, libra una silenciosa batalla contra el tiempo y la cordura.

Gabriel García Márquez: María dos Prazeres

«María dos Prazeres» es un cautivador relato de Gabriel García Márquez, incluido en la colección Doce cuentos peregrinos (1992). La historia sigue a una anciana de 76 años que, convencida de su cercana muerte, decide planificar meticulosamente los detalles de su entierro. María, que vive en Barcelona, elige un sepulcro en el cementerio de Montjuïc para yacer cerca de la tumba de Buenaventura Durruti. Además, enseña a su perro, Noi, a llegar solo a su futura tumba para que llore por ella tras su partida. A lo largo del relato, María dos Prazeres reflexiona sobre su vida, su pasado como prostituta, y enfrenta con valentía el miedo y la incertidumbre ante la muerte.

Gabriel García Márquez: Me alquilo para soñar

«Me alquilo para soñar», es un cuento de Gabriel García Márquez publicado en 1992 en la colección 12 cuentos peregrinos. Narra las experiencias del propio autor con una misteriosa mujer que conoció en Viena. Un hecho trágico ocurrido en La Habana, sirve a García Márquez para evocar a este fascinante personaje que tiene un don muy especial: la habilidad de anticipar el futuro a través de los sueños. Es un relato que transita entre lo fantástico y lo periodístico, donde García Márquez incluye además una sabrosa anécdota con Pablo Neruda.

Gabriel García Márquez: Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo

«Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo» es un cuento de Gabriel García Márquez, publicado en 1955 en la revista Mito y posteriormente incluido en el libro Ojos de perro azul (1972). La narración sigue a Isabel, una mujer embarazada, mientras describe los efectos de un aguacero interminable que sumerge a Macondo en una atmósfera de tedio y melancolía. Con un lenguaje cargado de vívidas imágenes, Isabel relata cómo la naturaleza altera la rutina y aumenta la sensación de aislamiento y desesperanza. La historia captura la lucha silenciosa de los habitantes frente a un tiempo suspendido, marcado por la opresiva presencia de la lluvia.

Gabriel García Márquez: Muerte constante más allá del amor

«Muerte constante más allá del amor» es un cuento de Gabriel García Márquez, publicado en 1972 dentro del libro La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada. Narra la visita del senador Onésimo Sánchez al remoto pueblo del Rosal del Virrey, como parte de su gira electoral. Mientras despliega su habitual espectáculo, cargado de promesas imposibles y escenografías de cartón, el senador arrastra en secreto una sentencia de muerte que lo confronta con el vacío de su existencia. En medio del calor sofocante, la rutina y la farsa política, su encuentro con la joven Laura Fariña marcará un giro inesperado en su vida.

Gabriel García Márquez: Ojos de perro azul

«Ojos de perro azul» es un cuento corto del escritor colombiano Gabriel García Márquez, publicado por primera vez en 1950 en el periódico El Espectador y más tarde incluido en la colección Ojos de perro azul (1974). La historia transcurre en un espacio onírico, donde un hombre y una mujer se encuentran cada noche en sueños, pero no logran reconocerse en la vida real. A través de diálogos introspectivos y atmósferas irreales, ambos intentan mantener viva una conexión que solo existe mientras duermen. La frase «ojos de perro azul» actúa como símbolo de ese vínculo esquivo y frágil que se desvanece al despertar.

Gabriel García Márquez: Sólo vine a hablar por teléfono

«Sólo vine a hablar por teléfono» es un cuento de Gabriel García Márquez, publicado en 1992 en la colección Doce cuentos peregrinos. Narra la historia de María de la Luz Cervantes, una joven mexicana que, durante un viaje a Barcelona, sufre una avería en su automóvil en medio de una tormenta. Desesperada por comunicarse con su esposo, acepta la ayuda de un autobús que transporta a un grupo de mujeres. Sin embargo, al llegar a su destino, María se ve atrapada en un malentendido que amenaza con alterar todos sus planes. En un entorno opresivo, su angustia crece mientras lucha por demostrar la verdad.

Gabriel García Márquez: Un día de estos

«Un día de estos» es un cuento de Gabriel García Márquez, publicado en 1962 en la colección Los funerales de la Mamá Grande. Relata una mañana en la vida de Don Aurelio Escovar, un dentista sin título que trabaja en su modesto gabinete. De repente, recibe un inquietante mensaje: el alcalde del pueblo exige ser atendido de inmediato. El encuentro entre ambos hombres se desarrolla en un ambiente de tensión que permite adivinar un conflicto subyacente entre ellos, lo que convierte la entrevista en una lucha de poder poco disimulada.

Gabriel García Márquez: Un hombre viene bajo la lluvia

Un hombre viene bajo la lluvia es un cuento de Gabriel García Márquez, publicado en la reedición de 1997 del libro Ojos de perro azul. Narra la historia de una mujer que, durante las noches de tormenta, cree escuchar a un hombre acercarse a su casa. Con el tiempo, aprende a descifrar los sonidos de la lluvia y deja de esperar al visitante imaginario. Sin embargo, en una noche especialmente oscura y lluviosa, los pasos regresan. La atmósfera se vuelve densa y evocadora, mientras recuerdos del pasado emergen entre los murmullos del agua y el crujir de la vieja verja.

Gabriel García Márquez: Un señor muy viejo con unas alas enormes

«Un señor muy viejo con unas alas enormes» es un cuento de Gabriel García Márquez, publicado en 1972 en el libro La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada. Cuenta la historia de Pelayo y su esposa Elisenda, quienes, tras varios días de lluvia, encuentran en su patio a un anciano con enormes alas caído y revolcado en el lodo. La pareja, desconcertada por su aspecto miserable y por el aspecto sucio de sus alas, no sabe si se enfrentan a un ángel o a un náufrago. La noticia se difunde rápidamente y el hombre alado se convierte en el centro de atención del vecindario, despertando entre los visitantes tanto la fe en lo sobrenatural como la pura curiosidad.

Gabriel García Márquez: Alguien desordena estas rosas. Resumen y análisis

En Alguien desordena estas rosas, cuento de Gabriel García Márquez, un niño muerto relata cómo, cada domingo, intenta tomar rosas del altar que cuida una mujer para llevarlas a su propia tumba. La historia transcurre en la casa donde ambos vivieron décadas atrás. Fallecido tras un accidente, el niño permanece como un espíritu atado al lugar, mientras la mujer, que fue cercana a él en vida, mantiene con devoción el altar erigido en su memoria. Aunque no puede verlo, la mujer parece presentir su presencia y vigila las rosas con creciente inquietud. A través de los recuerdos del niño, se reconstruye la relación entre ambos y el accidente que lo llevó a la muerte. La casa, abandonada durante años, conserva las huellas de esa vida pasada: los zapatos olvidados, el polvo acumulado, el altar restaurado. El cuento anticipa un desenlace futuro: llegará el día en que la mujer muera y entonces el niño deberá buscar a los hombres que la lleven a la colina, como hicieron con él. Solo entonces ella comprenderá que era su presencia —y no el viento— la que desordenaba las rosas del altar cada domingo.

Gabriel García Márquez: El ahogado más hermoso del mundo. Resumen y análisis

El ahogado más hermoso del mundo es un cuento de Gabriel García Márquez, publicado en 1972 en el libro La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada. La historia comienza cuando unos niños descubren un cadáver arrastrado por el mar hasta un pequeño y aislado pueblo costero. Al llevar el cuerpo al interior del pueblo, los habitantes se sorprenden por su tamaño descomunal y su extraña belleza. Mientras intentan comprender quién fue ese hombre, su presencia silenciosa comienza a despertar en la comunidad una serie de emociones, pensamientos y transformaciones inesperadas.

Gabriel García Márquez: El rastro de tu sangre en la nieve. Resumen y análisis

El rastro de tu sangre en la nieve (1976), de Gabriel García Márquez, narra el trágico viaje de bodas de Nena Daconte y Billy Sánchez, una joven pareja colombiana que atraviesa Francia en automóvil rumbo a París. Todo comienza con un simple pinchazo en el dedo de Nena al recibir un ramo de rosas en el aeropuerto de Madrid, herida que pronto se convierte en una hemorragia persistente. Aunque al principio no le dan mucha importancia, la sangre sigue fluyendo mientras cruzan la frontera y avanzan por la nieve invernal. Finalmente, llegan a un hospital de París, donde Nena es ingresada de urgencia. Billy, confundido por el idioma y la burocracia, es apartado de su mujer y queda atrapado en una espera desconcertante, sin noticias de su estado. Incapaz de comprender el sistema que lo rodea, pasa los días solo, mientras las instituciones lo buscan sin éxito. Cuando por fin logra volver al hospital, le informan de que Nena ha muerto varios días antes.

Gabriel García Márquez: La noche de los alcaravanes. Resumen y análisis

Anuncio «La noche de los alcaravanes«, un cuento de Gabriel García Márquez, nos lleva a un enigmático bar donde tres hombres experimentan un evento inesperado y desconcertante. Tras una noche de interacción ordinaria, se ven sumergidos en un mundo donde sus percepciones se alteran drásticamente, desafiando su comprensión de la realidad. En su búsqueda por … Leer más

Gabriel García Márquez: La prodigiosa tarde de Baltazar. Resumen y análisis

SINOPSIS: En un pequeño pueblo caribeño, Baltazar, un humilde carpintero, crea una jaula para pájaros de extraordinaria belleza. Su creación causa sensación en la comunidad, atrayendo la atención de todos, desde sus vecinos hasta el médico local. La jaula, destinada al hijo de José Montiel, el hombre más rico del pueblo, se convierte en el centro de una serie de eventos que revelan las complejas dinámicas sociales y personales de la comunidad. A través de esta simple historia, Gabriel García Márquez explora temas como el valor del arte, las diferencias de clase, y la dignidad humana, ofreciendo una mirada penetrante a la vida en un pueblo latinoamericano y a la naturaleza de la creatividad y el orgullo personal.

Gabriel García Márquez: La siesta del martes. Resumen y análisis

La siesta del martes, cuento de Gabriel García Márquez publicado en 1962 dentro de la colección Los funerales de la Mamá Grande, narra el viaje de una madre y su hija a un pequeño pueblo bajo un intenso calor. Vestidas de luto y con una actitud serena, buscan al sacerdote para pedirle las llaves del cementerio. En un ambiente marcado por el sopor de la siesta, la historia muestra cómo ambas mujeres afrontan con dignidad el peso de los prejuicios sociales.

Gabriel García Márquez: María dos Prazeres. Resumen y análisis

En “María dos Prazeres”, Gabriel García Márquez narra la historia de una anciana exprostituta que, convencida de que su muerte es inminente, se dedica a planificar su entierro en el cementerio de Montjuïc en Barcelona. Acompañada únicamente por su perro Noi, al que entrena para llorar sobre su tumba y visitarla tras su partida, María confronta su soledad, su pasado y el miedo al olvido. En sus últimos días, mientras organiza hasta el más mínimo detalle de su despedida, un encuentro inesperado con un joven le ofrece un destello de conexión humana que desafía su resignación y su idea de la muerte, revelando la profunda necesidad de ser recordada y comprendida.

Gabriel García Márquez: Muerte constante más allá del amor. Resumen y análisis

El senador Onésimo Sánchez, un hombre de 42 años con una vida familiar plena y una exitosa carrera política, sabe que solo le quedan seis meses y once días de vida. Durante una visita electoral al pueblo desértico de Rosal del Virrey, pronuncia un discurso acompañado de decorados falsos que simulan prosperidad. En ese pueblo vive Nelson Fariña, un fugitivo que lleva años pidiendo en vano al senador una cédula falsa para escapar de la justicia. Resentido, envía a su hija Laura, de extraordinaria belleza, para presionar al senador. El senador queda cautivado por la joven, pero descubre que lleva un candado en la cintura cuya llave guarda su padre, quien exige a cambio un compromiso político. Aunque Onésimo acepta ayudarlo, no busca la llave; simplemente le pide a Laura que lo acompañe para no sentirse solo. La historia anticipa que morirá en esa misma posición, pervertido y repudiado por el escándalo público de Laura Fariña, y llorando de la rabia de morirse sin ella.