Sinopsis: «Un millar de muertes» (A Thousand Deaths) es un cuento de ciencia ficción de Jack London, publicado en mayo de 1899 en la revista The Black Cat. Un náufrago es rescatado del mar y llevado a bordo de un yate, donde despierta conectado a una máquina diseñada para revivirlo. Pronto descubre que su rescate no ha sido fortuito ni desinteresado. Conducido a una isla solitaria y sin posibilidad de escapar, se convierte en el sujeto de una serie de experimentos extremos diseñados para desafiar los límites entre la vida y la muerte. Aislado y vigilado, deberá enfrentar pruebas para las que nadie está preparado.

Un millar de muertes

Jack London

(Cuento completo)

Había estado en el agua aproximadamente una hora, y tenía frío, cansancio, y un terrible calambre me atenazaba el muslo derecho, por lo que parecía que había llegado mi momento final. Luchando vanamente contra la poderosa marea en reflujo, había asistido a la enloquecedora procesión de las luces de la orilla, que desfilaban frente a mí; pero al fin dejé de tratar de enfrentarme con la corriente y me contenté con la amarga rememoración de una malgastada vida, que ahora se acercaba a su fin.

Había sido mi sino el descender de un buen linaje inglés, pero con unos padres cuya cuenta en las bancas excedía en mucho a sus conocimientos sobre la naturaleza de los niños y la educación de los mismos. Aunque nacido con una cucharilla de plata en la boca, la bendita atmósfera del hogar me era desconocida. Mi padre, un hombre muy sabio y célebre anticuario, no dedicaba atenciones a su familia, estando constantemente perdido en las abstracciones de su estudio; mientras que mi madre, más famosa por su bello aspecto que por su buen sentido, se saciaba con la adulación de la sociedad en que estaba constantemente sumergida. Pasé por la habitual rutina de enseñanza primaria y media como cualquier muchacho de la burguesía inglesa, y, a medida que los años me traían un incremento de fuerzas y pasiones, mis padres se dieron cuenta de súbito de que era poseedor de un alma inmortal, y trataron de encaminarme por el buen sendero. Pero ya era muy tarde; perpetré la más audaz y descabellada locura, y fui desheredado por mi gente, condenado al ostracismo por la sociedad a la que había ultrajado durante tan largo tiempo, y, con las mil libras que mi padre me dio, tras la declaración de que jamás me volvería a ver ni a darme más, tomé un pasaje de primera para Australia.

Desde entonces, mi vida había sido una larga peregrinación: del Oriente al Occidente, del Ártico al Antártico, para hallarme por fin, un experimentado lobo de mar de treinta años y en pleno vigor de mi madurez, ahogándome en la Bahía de San Francisco, tras un desastroso intento de desertar de mi nave.

Mi pierna derecha estaba agarrotada por el calambre, y estaba sufriendo la más angustiosa de las agonías. Una débil brisa movía un mar rizado, llenando mi boca de agua, que fluía por mi garganta, sin que pudiera yo evitarlo. Aunque todavía lograba mantenerme a flote, era una acción meramente mecánica, porque me estaba quedando inconsciente por momentos. Tengo un desvaído recuerdo de botar más allá de la escollera, y de entrever la luz de estribor de un vapor; luego todo se hundió en la oscuridad.

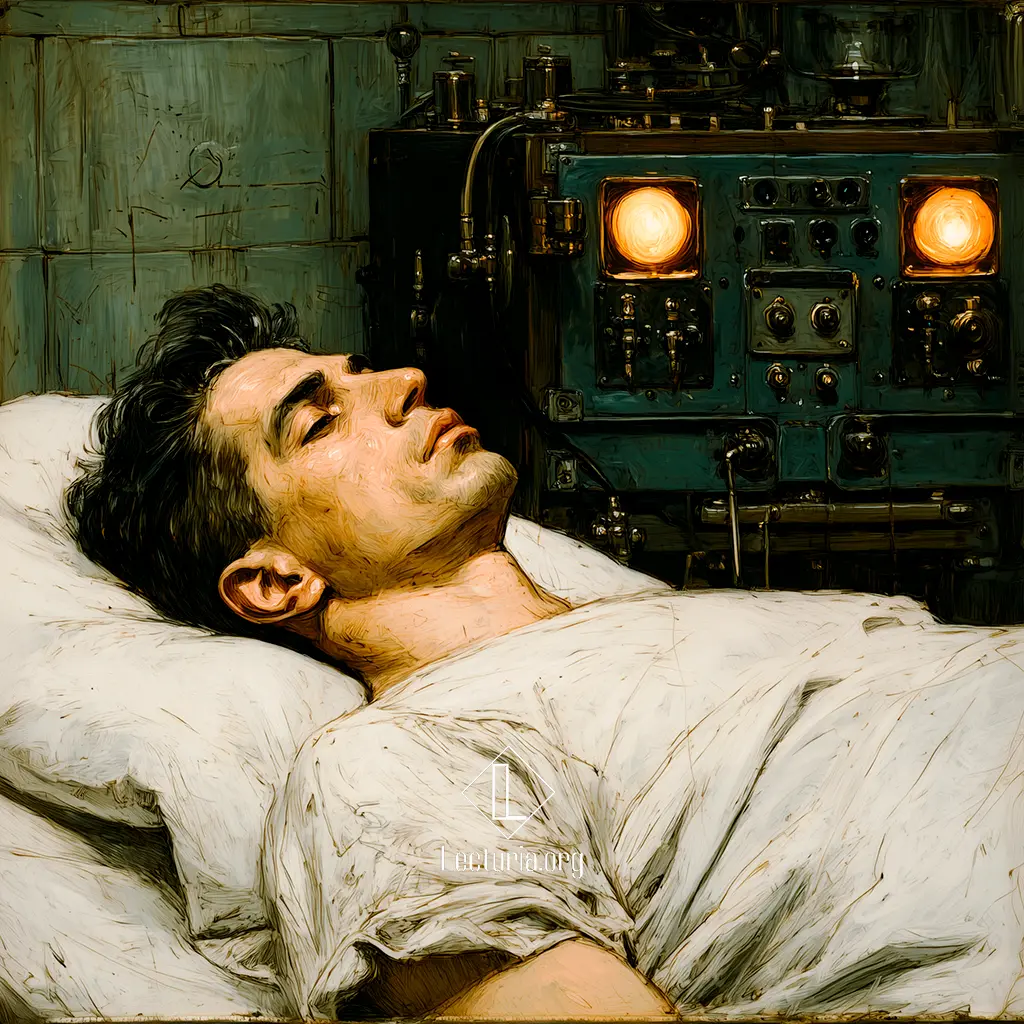

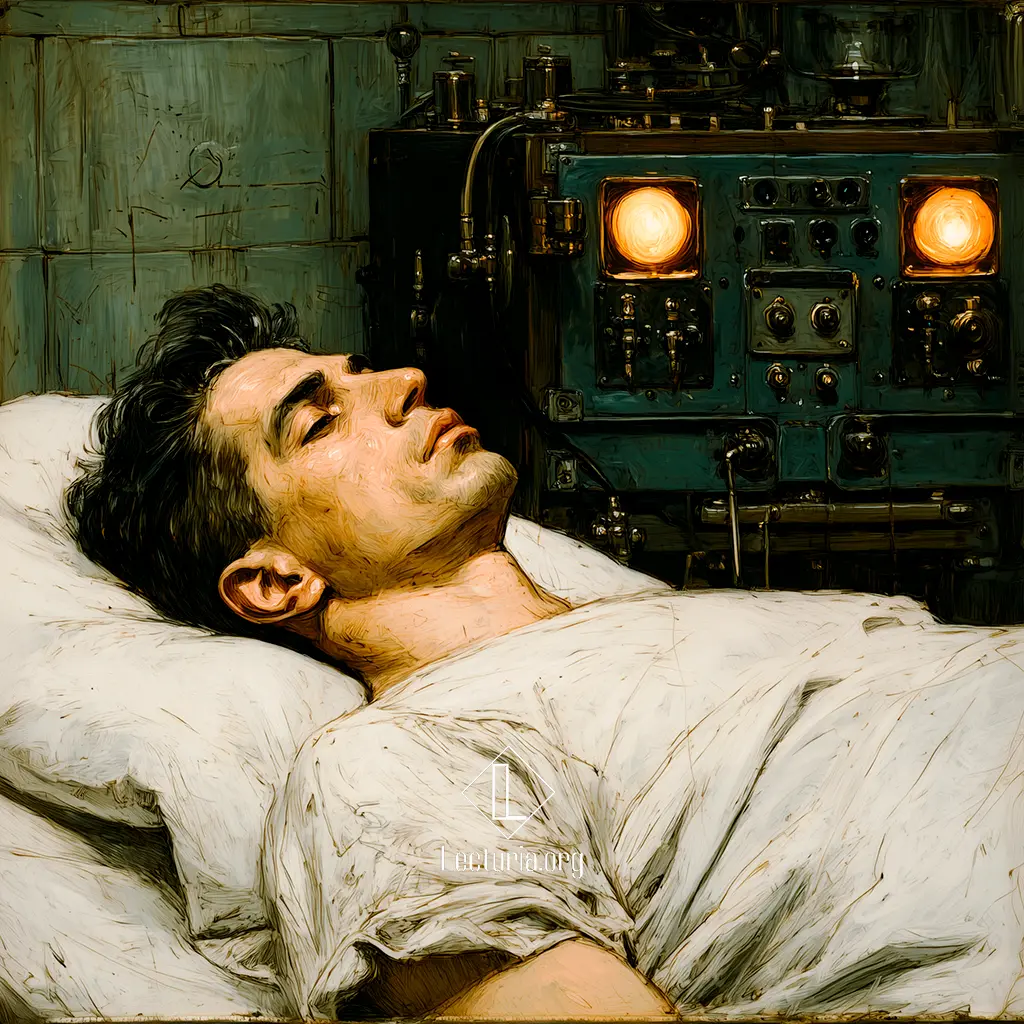

Escuché el débil zumbido de algunos insectos, y noté cómo el aromático aire de la mañana de primavera abanicaba mis mejillas. Gradualmente, se convirtió en un flujo rítmico, a cuyas suaves pulsaciones parecía responder mi cuerpo. Flotaba en el suave seno de un mar de estío, alzándome y descendiendo con ensoñador placer en cada ola acunadora. Pero las pulsaciones se hicieron más fuertes; el zumbido más sonoro; las olas más altas y terribles: fui maltratado por el proceloso mar. Una gran agonía se abatió sobre mí. Destellos de luz, brillantes e intermitentes, relampagueaban a través de mi inconsciencia; en mis oídos atronaba el rugido de las aguas; luego se produjo la súbita rotura de algo intangible, y me desperté.

La escena, de la que era protagonista, era realmente curiosa. Una sola mirada bastó para informarme de que yacía en el suelo del camarote del yate de algún potentado, en una postura verdaderamente poco confortable. A mis costados, aferrándome los brazos y subiéndolos y bajándolos como si fuesen palancas, estaban dos seres de piel oscura, peculiarmente vestidos. Aunque versado en la mayor parte de los tipos aborígenes, no podía conjeturar su nacionalidad. Me habían atado a la cabeza algún tipo de aparato, que unía mis órganos respiratorios con la máquina que describiré a continuación. No obstante, me habían sido taponados los orificios nasales, para obligarme a respirar por la boca. Deformados por el oblicuo ángulo de mi visión, contemplé dos tubos, similares a cañerías delgadas, pero de diferente composición, que emergían de mi boca y se separaban uno del otro en ángulo agudo. El primero terminaba abruptamente, y yacía en el suelo junto a mí; el segundo atravesaba la estancia en numerosas espiras, conectándose al aparato que he prometido describir.

En los días anteriores a que mi vida se hubiera hecho tangencial, había trasteado no poco con la ciencia y, conocedor de los utillajes y aparatos usuales en el laboratorio, supe apreciar la máquina que ahora contemplaba. Estaba principalmente compuesta de cristal, siendo su construcción un tanto burda como es habitual en los aparatos experimentales. Un recipiente de agua estaba rodeado por una cámara de aire, a la que se unía un tubo vertical rematado por un globo. En el centro de todo ello, había un cuadrante medidor del vacío. El agua en el tubo se movía hacia arriba y hacia abajo, creando inhalaciones y exhalaciones alternas, que luego me eran comunicadas a través del tubo a mi boca. Con esto, y con la ayuda de los hombres que movían tan vigorosamente mis brazos, se había llevado a cabo, artificialmente, el proceso de la respiración, subiendo y bajando mi pecho y expandiéndose y contrayéndose mis pulmones, hasta que se pudo persuadir a la naturaleza de que reiniciase su acostumbrada labor.

Cuando abrí los ojos me fue retirado el artilugio que llevaba en la cabeza, narices y boca. Tras apurar de un trago tres dedos de coñac, me tambaleé al ponerme en pie para mostrar mi gratitud a mi salvador, y me hallé frente… a mi padre. Pero los largos años de camaradería con el peligro me habían acostumbrado al autocontrol, y deseaba saber si me reconocería. No fue así: no veía en mí sino al marino desertor, y me trataba consecuentemente.

Dejándome al cuidado de los negros, se dedicó a revisar las notas que había tomado de mi resurrección. Mientras yo comía los excelentes manjares que me eran servidos, comenzó una cierta confusión en cubierta, y por las cantinelas de los marineros y el tableteo de motores y aparejos deduje que estábamos zarpando. ¡Vaya aventura! ¡De crucero con mi envejecido padre por el amplio Pacífico! Poco me imaginaba, mientras reía para mí, quién iba a ser el más perjudicado con aquella rara broma. Vive el cielo que de haberlo sabido hubiera saltado por la borda, y regresado de muy buen grado a la sucia sentina de la que había escapado.

No se me permitió salir a cubierta hasta que hubimos dejado atrás las Farallones y la última lancha de práctico. Aprecié esta consideración por parte de mi padre y me propuse darle las gracias de todo corazón, a mi manera de rudo lobo de mar. No podía sospechar que él tenía sus propios fines, para los que necesitaba mantener secreta mi presencia para todos, excepto su tripulación. Me habló brevemente de mi rescate por sus marineros, asegurándome que el favor me lo debía él a mí, dado que mi aparición había sido realmente oportuna. Había construido aquel aparato para experimentar cierta teoría referente a algunos fenómenos biológicos, y había estado esperando una oportunidad para probarlo.

—He comprobado con usted los hechos, sin dejar lugar a dudas —dijo; añadiendo, no obstante, con un suspiro—; pero sólo en el reducido campo del ahogamiento.

Pero, para no alargar mi relato, diré que me ofreció un adelanto de dos libras sobre mis futuros jornales para que aceptase navegar con él, lo cual me pareció excelente, ya que realmente no me necesitaba. Al contrario de lo que me esperaba, no tuve que ir a la cámara de marinería, en proa, sino que me fue asignado un confortable camarote, y comí en la mesa del capitán. Mi padre se había dado cuenta de que yo no era un marinero común, y resolví aprovecharme de esta oportunidad para recuperar su aprecio. Tejí un pasado ficticio para explicar mi educación y posición presente, y traté lo mejor que supe de entrar en comunicación con él. No tardé mucho en revelar una predilección por los quehaceres científicos, ni él en apreciar mi actitud. Me convertí en su asistente, con un correspondiente incremento en mis honorarios, y poco después comenzó a hacerme confidencias y a exponer sus teorías. Me sentí tan entusiasmado como él.

Los días volaron rápidamente, pues me hallaba profundamente interesado en mis nuevos estudios, pasando las horas de trabajo en su bien provista biblioteca, o escuchando sus planes y ayudándole en su trabajo de laboratorio. Pero nos vimos obligados a diferir muchos experimentos atrayentes, al no ser una cabeceante nave el sitio más apropiado para trabajos delicados o intrincados. Sin embargo, me prometió muchas horas deliciosas en el magnífico laboratorio hacia el que nos dirigíamos. Había tomado posesión de una isla de los Mares del Sur no señalada en los mapas, según me dijo, y la había convertido en un paraíso científico.

No llevábamos mucho tiempo en la isla, cuando descubrí la horrible telaraña en la que había quedado atrapado. Pero, antes de que describa los extraños sucesos que acaecieron, debo delinear brevemente las causas que culminaron en una experiencia tan asombrosa como jamás hombre alguno sufrió.

En sus últimos años, mi padre había abandonado los mohosos encantos de la antigüedad y sucumbido a los más fascinantes que se agrupan bajo la denominación genérica de biología. Habiendo sido cuidadosamente iniciado en los fundamentos durante su juventud, exploró rápidamente las ramas superiores hasta donde había llegado el mundo científico, y se había encontrado en la tierra virgen de lo desconocido. Era su intención el adelantarse por este territorio jamás hollado, y era en este estadio de sus investigaciones cuando el azar nos había reunido. Dotado de un buen cerebro, aunque no esté bien que lo diga yo mismo, me imbuí de sus especulaciones y métodos de razonamiento, enloqueciendo casi tanto como él. Pero no debería decir esto. Los maravillosos resultados que obtuvimos luego señalan bien a las claras su lucidez. Tan sólo puedo decir que era el más anormal espécimen de crueldad a sangre fría que jamás hubiera visto.

Tras haber penetrado en el misterio dual de la fisiología y la psicología, sus razonamientos le habían llevado al lindero de un enorme campo, por lo que, para explorarlo mejor, inició estudios de alta química orgánica, patología, toxicología y otras ciencias y subciencias relacionadas como accesorios a sus hipótesis especulativas. Comenzando por la proposición de que la causa directa del cese de la vitalidad, temporal o permanente, era la coagulación de ciertos elementos y compuestos de protoplasma, había aislado y sometido a innumerables experimentos tales substancias. Dado que el cese temporal de la vitalidad de un organismo ocasionaba el coma, y el cese permanente la muerte, supuso que, mediante métodos artificiales, podría ser retrasada esta coagulación del protoplasma, o evitada y hasta combatida en los casos extremos de solidificación. O sea que, olvidándonos del lenguaje técnico, afirmaba que la muerte, cuando no era violenta y en ella resultaba dañado alguno de los órganos, era simplemente vitalidad suspendida; y que, en tales ocasiones, podía inducirse a la vida a que reiniciase sus funciones, mediante los métodos adecuados. Ésta, pues, era su idea: descubrir el método de renovar la vitalidad de una estructura de la que, aparentemente, había huido la vida, y una vez descubierto, probar su posibilidad en la práctica mediante la experimentación. Naturalmente, se daba cuenta de la futilidad de tal intento tras el inicio de la descomposición; necesitaba organismos que tan sólo el momento, la hora o el día anterior, hubiesen estado rebosantes de vida. Conmigo, en una forma muy primaria, había comprobado su teoría. Cuando me habían recogido de las aguas de la Bahía de San Francisco, estaba realmente muerto, ahogado… pero la chispa vital había sido vuelta a encender por medio de sus aparatos aeroterapeúticos, como él los llamaba.

Hablemos ahora de sus tenebrosas intenciones respecto a mi persona. Primero me mostró cuán completamente me hallaba en su poder: Había mandado alejarse su yate hasta al cabo de un año, reteniendo tan sólo consigo a los dos negrazos, que le eran incorruptiblemente fieles. Luego me hizo una exposición exhaustiva de su teoría, y esbozó a grandes rasgos el método de prueba que había decidido adoptar, acabando con el enloquecedor anuncio de que yo iba a ser su cobaya.

Me había enfrentado a la muerte y arriesgado sin temer las consecuencias en numerosas empresas desesperadas, pero nunca en una de esta naturaleza. Puedo jurar que no soy ningún cobarde, y, no obstante, esta proposición de viajar a uno y otro lado de la frontera de la muerte me produjo un terror pánico. Pedí me concediera algún tiempo, a lo que él accedió, asegurándome al mismo tiempo que tan sólo me quedaba un camino: el de la sumisión. La huida de la isla quedaba fuera de cuestión; la huida mediante el suicidio era algo que ya ni consideraba, aunque realmente fuera preferible a lo que parecía que iba a sufrir; mi única esperanza era destruir a mis guardianes. Pero aun esta posibilidad fue luego eliminada por las precauciones tomadas por mi padre. Estaba sometido a una vigilancia constante, guardado incluso durante mi sueño por uno u otro de los negros.

Habiendo suplicado en vano, descubrí y probé que era su hijo. Era mi última carta a jugar, y había puesto todas mis esperanzas en ella. Pero fue inexorable; no era un padre sino una máquina científica. Aún me extraño de que se casase con mi madre o me engendrase, puesto que no había ni la más mínima porción de sentimiento en su personalidad. La razón lo era todo para él, y no podía comprender tales nimiedades como el amor o la simpatía por otros, excepto como fútiles debilidades que tenían que ser superadas. Así que me informó de que en un principio me había dado la vida y que, por consiguiente, ¿quién tenía más derecho a quitármela que él? No obstante lo cual, me informó que tal no era su deseo; que simplemente deseaba tomarla prestada de vez en cuando, prometiéndome devolverla puntualmente en el momento señalado. Claro está que siempre se estaba expuesto a una serie de calamidades, pero no me quedaba solución alguna mas que el arriesgarme, tal como sucede en todas las empresas de los humanos.

Para mejor asegurar el éxito, deseaba que me hallase en excelente condición física, así que me sometió a dieta y a entrenamiento cual si fuera un gran atleta antes de una prueba decisiva. ¿Qué podía hacer yo? Si tenía que correr el peligro, lo mejor sería hacerlo lo más preparado posible. En los intervalos de relajamiento, me permitía ayudarle a preparar los aparatos, y en los diversos experimentos subsidiarios. Puede imaginarse el interés que me tomé en tales operaciones. Llegué a dominar el trabajo tan bien como él, y a menudo tuve el placer de ver como eran puestas en práctica algunas de mis sugerencias o alteraciones. Tras tales acontecimientos, sentía una amarga satisfacción, consciente de estar preparando mi propio funeral.

Comenzó por realizar una serie de experimentos en toxicología. Cuando todo estuvo dispuesto, fui muerto por una fuerte dosis de estricnina y dejado cadáver durante un periodo de veinte horas. Durante el mismo, mi cuerpo estuvo muerto, absolutamente muerto. Cesó toda respiración y circulación; pero lo más terrible fue que, mientras tenía lugar la solidificación protoplasmática, retuve la consciencia, y pude así estudiarla en todos sus macabros detalles.

El aparato para devolverme a la vida era una cámara estanca, dispuesta para recibir mi cuerpo. El mecanismo era simple: algunas válvulas, un cilindro y un pistón, y un motor eléctrico. Cuando estaba en operación, la atmósfera interior era rarificada y comprimida alternativamente, comunicando así a mis pulmones una respiración artificial sin el intermedio de los tubos previamente usados. Aunque mi cuerpo estaba inerte y acaso en los primeros estadios de la descomposición, tenía consciencia de todo lo que acontecía. Supe cuando me colocaron en la cámara, y, aunque mis sentidos estaban en reposo, me di cuenta de las inyecciones hipodérmicas que se me hacían con un compuesto que debía reaccionar contra el proceso coagulatorio. Entonces, fue cerrada la cámara y puesta en marcha la máquina. Mi ansiedad era terrible; pero la circulación fue restaurada gradualmente, los diferentes órganos comenzaron a efectuar sus tareas consuetudinarias, y al cabo de una hora estaba devorando una abundante cena.

No puede decirse que participase en esta serie de experiencias, ni en las subsiguientes, con muy buen ánimo; pero tras dos tentativas de huida fallidas, comencé a tomarme un cierto interés. Además, estaba empezando a acostumbrarme. Mi padre estaba fuera de sí por el gozo de su éxito, y al ir transcurriendo los meses, sus especulaciones fueron haciéndose más y más enajenadas. Recorrimos las tres grandes series de venenos, los neuróticos, los gaseosos y los irritantes; pero, evitamos cuidadosamente algunos de los irritantes minerales y dejamos de lado el entero grupo de los corrosivos. Durante el régimen de los venenos, me llegué a habituar a morir, y tan sólo hubo un incidente que hiciera estremecer mi creciente confianza: haciendo incisiones en algunas venillas de mi brazo, introdujo una diminuta cantidad del más aterrador de todos los venenos, el de las flechas o curare. Perdí en seguida el conocimiento, a lo que siguió rápidamente el cese de la respiración y circulación, y había avanzado tanto la solidificación del protoplasma, que perdió toda esperanza. Pero, en el último momento, aplicó un descubrimiento en el que había estado trabajando, obteniendo tan excelentes resultados, que le hicieron redoblar sus esfuerzos.

En una campana de vacío, similar pero no idéntica al tubo de Crookes, había creado un campo magnético. Cuando era atravesado por luz polarizada, no daba fenómeno alguno de fosforescencia, ni proyección rectilínea de átomos, sino que emitía unos rayos no luminosos, similares a los rayos X. Mientras que los rayos X son capaces de revelar objetos opacos escondidos en medios densos, éstos poseían una penetración mucho más útil. Mediante los mismos, fotografió mi cuerpo, y halló en el negativo un infinito número de sombras desdibujadas, debidas a las actividades eléctricas y químicas que aún proseguían. Esto era una prueba infalible de que el rigor mortis en el que yacía no era genuino; esto es, que aquellas misteriosas fuerzas, aquellos lazos delicados que unía mi alma al cuerpo, todavía estaban en acción. Así pues, la acción del curare fue mucho más peligrosa que la de los otros venenos, cuyas resultantes posteriores eran inapreciables, excepto en el caso de los compuestos mercuriales, que usualmente me dejaban lánguido por varios días.

Otra serie de experimentos deliciosos fueron los hechos con la electricidad. Verificamos la aseveración de Tesla de que las corrientes de alta frecuencia eran inofensivas haciéndome pasar una por el cuerpo. Como esto no me afectaba, redujo la frecuencia hasta que fui electrocutado. Esta vez se arriesgó hasta el punto de dejarme muerto, o en estado de vitalidad suspendida, por tres días. Le llevó cuatro horas el traerme de vuelta a la vida.

En una ocasión, me infectó con el tétanos; pero la agonía al morir fue tan grande, que me negué tajantemente a sufrir tales experimentos. Las muertes más fáciles fueron por asfixia, tales como el ahogarme, estrangularme y sofocarme mediante gas; mientras que las llevadas a cabo mediante morfina, opio, cocaína y cloroformo, no eran en nada difíciles.

Otra vez, tras ser sofocado, me tuvo en hielo durante tres meses, no permitiendo ni que me congelase ni que me pudriese. Esto lo hizo sin mi conocimiento previo, y me asusté mucho al descubrir el lapsus de tiempo. Me aterroricé ante lo que pudiera hacerme mientras yacía muerto, y mi alarma fue en aumento dada la predilección que estaba comenzando a mostrar hacia la vivisección. La última vez que fui revivido, descubrí que había estado hurgando en mi pecho. Aunque había curado y cosido cuidadosamente las incisiones, eran tan importantes que tuve que guardar cama durante algún tiempo. Fue durante esta convalecencia cuando elaboré el plan mediante el cual escapé al fin.

Mientras mostraba un entusiasmo desbordante por el trabajo, le pedí y me fue concedida una vacación en mi trabajo moribundo. Durante este periodo, me dediqué a experimentar en el laboratorio, mientras él estaba demasiado ocupado en la vivisección de los muchos animales capturados por los negros para prestar atención a mis afanes.

Fue en las siguientes dos proposiciones en las que basé mi teoría: Primero, la electrólisis, o la descomposición del agua en sus gases constituyentes mediante la electricidad; y, segundo, en la hipotética existencia de una fuerza, la contraria a la gravitación, a la que Astor ha denominado «apergia». La atracción terrestre, por ejemplo, tan sólo mantiene a los objetos juntos, pero no los combina; por, consiguiente, la apergia es mera repulsión. Sin embargo, la atracción molecular o atómica no sólo junta los objetos, sino que los integra; y era la contraria, o sea una fuerza desintegradora, lo que yo no sólo deseaba descubrir y producir, sino también dirigir a mi voluntad. Tal cual las moléculas de hidrógeno y oxígeno reaccionan una con otra, y crean nuevas moléculas de agua, la electrólisis origina que esas moléculas se disocien y recobren su condición original, produciendo los dos gases por separado. La fuerza que yo deseaba tendría que operar no sólo sobre estos dos elementos químicos, sino sobre todos los demás, sin importar bajo que compuesto se hallasen. Una vez la lograse, si pudiera atraer a mi padre dentro de su radio de acción, sería desintegrado instantáneamente, y diseminado en todas direcciones como una masa de elementos aislados.

No se debe creer que esta fuerza, cuando estuvo al fin bajo mi dominio, aniquilase la materia; simplemente aniquilaba su estructura. Ni tampoco, como pronto descubrí, tenía ningún efecto en las estructuras inorgánicas; pero para todas las orgánicas era absolutamente fatal. Esto me produjo un cierto asombro al principio, aunque si hubiera pensado más detenidamente en ello, lo hubiera comprendido claramente. Dado que el número de los átomos en las moléculas orgánicas es mucho más grande que en las más complejas moléculas minerales, los compuestos orgánicos se caracterizan por su inestabilidad y por la facilidad con que son disgregados por las fuerzas físicas y los reactivos químicos.

Dos tremendas fuerzas eran proyectadas por dos potentes baterías, conectadas con magnetos especialmente construidos para este fin. Separadamente la una de la otra, eran perfectamente inocuas: pero cumplían con su objetivo al converger en un punto. Tras demostrar en la práctica su funcionamiento, después de escapar por los pelos a ser disipado en la nada, preparé mi trampa. Escondiendo los magnetos de forma que su fuerza convertía todo el espacio de la entrada a mi alcoba en un campo mortal, y disponiendo en mi cama un botón mediante el cual podía conectar la corriente de las baterías, me metí en el lecho.

Los negrazos todavía vigilaban mi dormitorio, relevándose el uno al otro a medianoche. Conecté la corriente tan pronto como llegó el primero. Apenas si me había comenzado a amodorrar, cuando fui despertado por un vibrante tintineo metálico. Allí, en el vano de la puerta, se hallaba el collar de Dan, el San Bernardo de mi padre. Mi guardián corrió a recogerlo. Desapareció como una bocanada de aire, cayendo sus ropas en un montón al suelo. Se notaba un ligero olor a ozono en el aire, pero dado que los principales componentes gaseosos de su cuerpo eran hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que son igualmente inoloros e incoloros, no se notaba otra manifestación de su desaparición. No obstante, cuando apagué la corriente y recogí sus vestiduras, hallé un precipitado de carbono en forma de carbón animal y otros sólidos: los elementos aislados de su cuerpo, tales como azufre, potasio y hierro. Volviendo a disponer la trampa, me metí otra vez en la cama. A medianoche, me levanté y recogí los restos del segundo negrazo, y luego dormí pacíficamente hasta el amanecer.

Fui desvelado por la estridente voz de mi padre, que me estaba llamando desde el otro lado del laboratorio. Reí para mí. No le había despertado nadie, y había dormido más de la cuenta. Podía oírle mientras se acercaba a mi habitación con la intención de hacerme levantar, por lo que me senté en la cama, para observar mejor su eliminación, o mejor debería decir su apoteosis. Se detuvo un momento frente al umbral, y luego dio el paso fatal. ¡Puf! Fue como el viento soplando por entre los pinos. Desapareció. Sus ropas cayeron en un fantástico montón al suelo. Además del ozono, noté el débil olor a ajo del fósforo. Un pequeño montón de sólidos elementales yacía entre su vestimenta. Eso era todo. El amplio mundo se abría ante mí. Mis carceleros ya no existían.

FIN