Resumen del argumento: En Cuando hablábamos con los muertos, de Mariana Enríquez, cinco adolescentes comienzan a jugar en secreto con una ouija para comunicarse con espíritus. Al principio es un pasatiempo entre amigas, pero la dinámica cambia cuando Julita revela que quiere contactar con sus padres, desaparecidos durante la dictadura. Entonces, el grupo empieza a invocar a muertos relacionados con ese pasado silenciado, con la intención de averiguar el destino de los cuerpos. Se reúnen en casa de Pinocha y las sesiones se vuelven cada vez más intensas. Un espíritu les advierte de que una de ellas «molesta» y, poco después, la Pinocha vive una experiencia perturbadora: su hermano aparece y desaparece de forma inexplicable, lo que le provoca un colapso emocional. Tras ese episodio, el grupo se disuelve sin comprender del todo lo que han experimentado.

Advertencia

El resumen y análisis que ofrecemos a continuación es sólo una semblanza y una de las múltiples lecturas posibles que ofrece el texto. De ningún modo pretende sustituir la experiencia de leer la obra en su integridad.

Resumen de Cuando hablábamos con los muertos de Mariana Enríquez

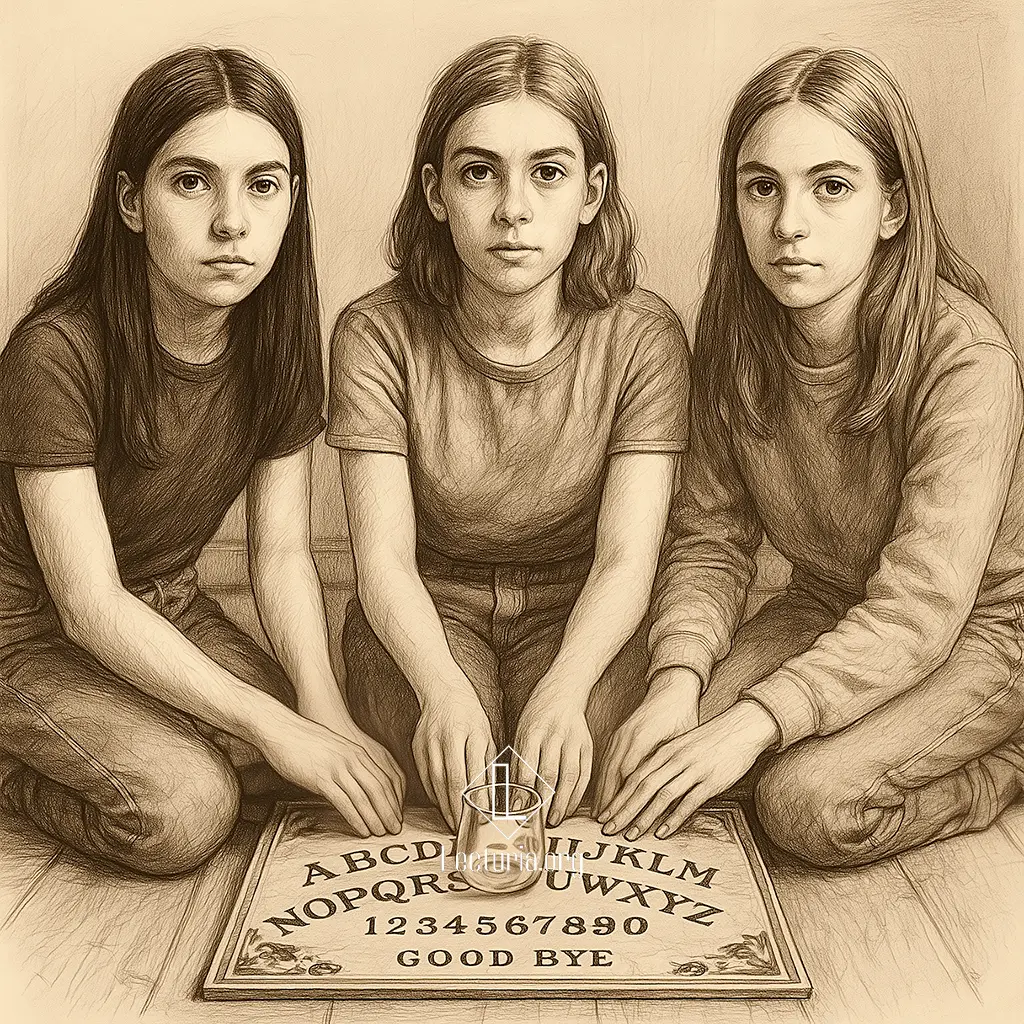

Durante la adolescencia, un grupo de cinco chicas —la narradora, Julita, Nadia, la Polaca y la Pinocha— se reúne con frecuencia para experimentar con una ouija. Al principio lo hacen por diversión, encerradas en la habitación de la Polaca, en una casa donde la religión católica de la familia hace que tengan que ocultarse. Entre el humo de cigarrillos y risas nerviosas, invocan a los espíritus, anotan las respuestas y juran que ninguna de ellas mueve la copa. Lo hacen con una seriedad inquietante, pues confían en que están hablando con los muertos y aprenden a desconfiar de los espíritus engañosos.

Todo cambia cuando Julita, que hasta entonces había sido reservada, confiesa que quiere comunicarse con sus padres. No están muertos en el sentido tradicional, sino que son desaparecidos. Ella y su hermano eran pequeños cuando ocurrió; no recuerda a sus padres, pero quiere saber dónde están sus cuerpos para poder darles sepultura y aliviar así el dolor de sus abuelos. La tabla se convierte entonces en un instrumento de búsqueda desesperada en medio del silencio que ha dejado el terrorismo de Estado.

Las demás chicas comienzan a compartir sus propias conexiones con desaparecidos: un novio de una tía, un amigo del padre, un vecino que se lo llevaron por la noche. Así, el juego se convierte en un rito para contactar con una memoria fragmentada. La casa de la Pinocha, situada en las afueras de la ciudad, se convierte en el nuevo centro de operaciones. La familia despreocupada, la habitación espaciosa y la libertad para quedarse hasta tarde convierten ese lugar en un refugio para estas sesiones nocturnas. Allí, entre paredes sin pintar y un perro que vigila el perímetro, las adolescentes intentan convocar a los muertos que cargan con secretos que el país ha callado.

A lo largo de varias noches, logran contactar con espíritus que reconocen haber estado secuestrados en lugares específicos como el Pozo de Arana, pero no logran contar todo lo que ocurrió ni revelar dónde están sus cuerpos. Uno de los contactos más certeros es con el vecino de la narradora, cuyo nombre aparece en el informe Nunca Más. Sin embargo, no logran dar con los padres de Julita. La frustración aumenta y la sensación de estar rozando algo real y terrible se vuelve más intensa.

En una de las sesiones, logran comunicarse con un espíritu llamado Andrés que afirma conocer al novio de la tía de la Polaca, y que murió en un accidente en México tras huir del país. Andrés es distinto: amigable y claro en sus respuestas. Les explica que algunos muertos no pueden o no quieren hablar porque alguien del grupo les resulta molesto. No sabe por qué, pero afirma con seguridad que hay una de ellas está «de más».

Poco después ocurre algo aún más perturbador. El hermano mayor de Pinocha, Leo, aparece en la casa y le pide que le ayude a bajar cosas de la camioneta. Él ha sido una figura admirada por las chicas: mayor, atractivo y distante. La Pinocha lo sigue, pero algo no encaja. Leo está extraño, callado. Van hasta la esquina donde se supone que está estacionada la camioneta, pero de pronto él desaparece. Mientras la Pinocha no está, ocurre algo asombroso: la copa escribe sola la inquietante frase «ya está», sin que nadie la toque. Cuando la joven regresa, agitada, encuentra a sus padres en la cama, quienes juran que Leo nunca fue a su casa. Llaman a Leo, que atiende desde la ciudad, molesto por haber sido despertado. La Pinocha entra en crisis: asegura que ese «Leo» que la acompañó la abrazó, pero su contacto le produjo un frío paralizante. Grita que «esa cosa» vino a buscarla.

Mientras tanto, el resto del grupo intenta entender qué ha pasado. La narradora y Julita recuerdan lo que dijo Andrés: que una de ellas molestaba. Julita, con frialdad, concluye que fue la Pinocha, ya que a ella no se le había desaparecido nadie. Las demás, asustadas, empiezan a preguntarse quién era realmente aquel que se presentó con el rostro idéntico al de Leo.

Tras esa noche, el grupo se disuelve. La Pinocha queda emocionalmente afectada y sus padres culpan a las amigas. Nunca más se reúnen. El experimento con los muertos, que había comenzado como un juego adolescente lleno de humo y secretos, se convirtió en una experiencia traumática. Algo se rompió esa noche. Ya no se trataba solo de hablar con fantasmas, sino de haber llamado a una presencia oscura, quizá real, quizá simbólica, que vino a reclamar su lugar.

Así termina, de forma abrupta y silenciosa, la época en la que hablaban con los muertos. El cuento deja una sensación de desasosiego persistente, con una última imagen que mezcla lo sobrenatural con el peso de una memoria colectiva que se resiste al olvido.

Personajes de Cuando hablábamos con los muertos de Mariana Enríquez

La narradora del cuento no tiene nombre, lo que refuerza su papel como observadora privilegiada, una especie de cronista íntima de aquella época. Su tono es cercano y lúcido, a veces irónico, y está teñido de una nostalgia cruda. Aunque participa activamente en las sesiones con la ouija, mantiene una actitud reflexiva y atenta a las dinámicas internas del grupo. A través de ella conocemos la historia de las demás y también sus propios vínculos con la dictadura, como el recuerdo del vecino desaparecido, cuya detención dejó una marca indeleble en la memoria familiar. La narradora no solo es testigo de lo que ocurre, sino que también carga con miedos y certezas que van moldeando su manera de entender el mundo adulto y el terror que se esconde bajo la superficie de lo cotidiano.

Julita es el motor emocional del relato. Su historia personal —la desaparición de sus padres— dota al juego de la ouija de una dimensión mucho más grave y dolorosa. Al principio guarda silencio, pero, cuando finalmente expresa su deseo de comunicarse con ellos, la tabla deja de ser un pasatiempo macabro para transformarse en una herramienta de búsqueda y de justicia simbólica. Julita es tenaz, incluso algo calculadora: no solo quiere encontrar los cuerpos, sino que también sueña con hacer pública la revelación y obtener reconocimiento. Esta ambigüedad en su carácter, entre la ternura de la niña huérfana y la determinación fría de quien quiere que el mundo conozca su verdad, la convierte en un personaje inquietante y lleno de fuerza. Su intuición final, al señalar que la Pinocha «molestaba» por no haber sufrido ninguna pérdida, sugiere una concepción profunda y oscura de la justicia espiritual que opera en el mundo del cuento.

La Pinocha, en apariencia, es la menos sofisticada del grupo. Apodada así por su supuesta torpeza intelectual, es, sin embargo, quien pone su casa a disposición del grupo como refugio para las sesiones más intensas de la tabla. Su familia, despreocupada y permisiva, representa un ambiente distinto al de las otras, más cerrado o limitado. La Pinocha se integra en el grupo sin aportar mucha información sobre desaparecidos, pero termina siendo el personaje más afectado por los eventos sobrenaturales. Su experiencia con el doble de su hermano Leo la deja emocionalmente destrozada, al borde del colapso, marcada por una vivencia tan incomprensible como terrorífica. Su exclusión del grupo y el juicio implícito que pesa sobre ella refuerzan su posición marginal: a pesar de haber ofrecido un espacio seguro, termina siendo la más vulnerable.

La Polaca, dueña de la primera ouija, es quien inicia al grupo en el juego. Su personalidad desafía el ambiente católico y conservador de su familia. Se la describe como la única con «onda», lo que sugiere una rebeldía silenciosa. La Polaca actúa como puente entre lo reprimido y lo oculto, ya que gracias a ella el grupo accede al universo esotérico en el que se basa el cuento. Su contribución más significativa, además de la ouija, es la historia del novio desaparecido de su tía, que establece la conexión entre el juego y la memoria traumática. Aunque su personaje no tiene un papel central en el desenlace, marca el inicio de la transformación del juego en un acto de evocación histórica.

Nadia es la más silenciosa y menos desarrollada del grupo, pero también aporta una figura desaparecida del pasado: el amigo de su padre. Su entorno, una villa considerada peligrosa por las demás, la sitúa en una posición diferente dentro del grupo, marcada por la precariedad y la experiencia directa de la violencia. Aunque su voz es menos destacada, Nadia representa el contacto con una realidad cruda que todas conocen de oídas, pero que pocas han vivido tan de cerca.

Finalmente, Leo, el hermano de Pinocha, es una figura secundaria, pero central en el clímax de la historia. Su aparición —o, más bien, sus dos apariciones— introducen un elemento de horror puro que rompe con la lógica del relato hasta ese momento. Su presencia espectral, indistinguible del original, encarna la ambigüedad entre lo real y lo sobrenatural y se convierte en la manifestación de una fuerza ajena que castiga, excluye o reordena lo que ha sido convocado. El hecho de que se haya aparecido precisamente a la Pinocha, que es la única que no tiene desaparecidos en su historia, parece reafirmar la lógica oscura que estructura el mundo espiritual del cuento.

Análisis de Cuando hablábamos con los muertos de Mariana Enríquez

Cuando hablábamos con los muertos es un cuento que combina con notable eficacia dos planos narrativos distintos: por un lado, la exploración del mundo adolescente —sus rituales, sus códigos, sus amistades intensas—; por otro, la irrupción de una memoria histórica trágica que lentamente se impone hasta desbordar el relato. Mariana Enríquez entrelaza ambos elementos con una sensibilidad particular, sin imponer jerarquías ni hacer subrayados innecesarios, dejando que el horror se manifieste de forma gradual a partir de gestos cotidianos y recuerdos apenas sugeridos.

A un nivel superficial, el cuento retrata con precisión el ambiente de un grupo de adolescentes que, al margen de los adultos, crean su propio lenguaje y sus propias reglas. La práctica de la ouija no es aquí una simple curiosidad esotérica, sino un juego cargado de sentido, un mecanismo para explorar lo prohibido y lo invisible. El relato capta con agudeza ese momento de la vida en el que las experiencias se viven con una intensidad absoluta y en el que lo simbólico todavía tiene un impacto concreto. La ouija es, en este contexto, una herramienta con la que las protagonistas intentan dar sentido a lo que el mundo adulto calla o no sabe explicar. Lo sobrenatural aparece entonces como una forma alternativa de conocimiento.

La escritura de Enríquez potencia esta atmósfera de ambigüedad con una prosa en primera persona, directa y cargada de una voz adolescente convincente. El lenguaje, a veces coloquial pero siempre contenido dentro de un registro narrativo riguroso, transmite autenticidad sin sacrificar profundidad. La narradora no teoriza, sino que recuerda, revive y reconstruye desde la experiencia. Esta decisión estilística hace que el cuento avance con fluidez, manteniendo un delicado equilibrio entre lo anecdótico y lo inquietante. El horror no surge de grandes eventos espectaculares, sino de la acumulación de pequeños detalles que van impregnando lo familiar con una amenaza difícil de nombrar.

Uno de los aciertos más notables del relato es la manera en que lo sobrenatural se convierte en una vía para acceder a lo político. Lo que en un principio parece un relato de fantasmas termina siendo una historia sobre los desaparecidos. La ouija, que en otros contextos habría servido para invocar a muertos anónimos o figuras ficticias, se convierte aquí en un dispositivo de memoria. Las adolescentes, sin proponérselo del todo, actúan como médiums de una verdad histórica que fue silenciada, borrada y desplazada a los márgenes. El relato no ofrece explicaciones ni respuestas concluyentes, sino que plantea una pregunta radical: ¿qué sucede cuando incluso los muertos no pueden revelar toda la verdad?

La figura de Julita representa este cruce entre lo personal y lo político. Su deseo de encontrar a sus padres no es solo un gesto íntimo de duelo, sino también una forma de enfrentarse al vacío que dejó la represión. La búsqueda de los cuerpos, la necesidad de obtener una prueba, un nombre, una tumba, es un eco directo de la demanda de memoria y justicia que ha caracterizado a la sociedad argentina desde el retorno a la democracia. El relato no aborda estos temas de manera directa ni militante, sino que los incorpora desde la experiencia fragmentaria de quienes los heredan, de quienes crecieron con los ecos de esa violencia sin haberla vivido directamente.

El cuento también plantea, de forma más sutil, una reflexión sobre la exclusión y la culpa. La aparición final, ese «Leo» que no era «Leo», introduce un elemento perturbador que rompe con la lógica del relato. ¿Por qué la presencia sobrenatural elige a la Pinocha? La explicación que se sugiere —que ella «molestaba» por no tener desaparecidos en su historia— invierte la lógica habitual de la víctima. En este universo, la falta de duelo puede ser un obstáculo, una forma de ajenidad que incomoda incluso a los muertos. Más que una moraleja, esta inversión es una provocación: ¿hay quienes no tienen lugar en la memoria colectiva?, ¿quién decide quién pertenece a esa comunidad del duelo?

Desde el punto de vista estructural, el cuento se construye como una evocación. La narradora reconstruye desde el presente una serie de episodios pasados y este marco de rememoración dota al relato de un tono elegíaco. Hay una conciencia melancólica de que esa época no puede repetirse, no solo porque las protagonistas crecieron, sino porque lo ocurrido marcó una ruptura definitiva. El episodio final actúa como cierre y condena: después de lo sucedido con la Pinocha, el grupo no volvió a reunirse, el juego terminó y la adolescencia también.

Cuando hablábamos con los muertos no es un cuento de terror en el sentido clásico, aunque emplea muchos recursos del género. El miedo no proviene tanto de la aparición fantasmal o del contacto con los muertos, sino de la revelación de que el pasado no está muerto y de que ciertas heridas siguen abiertas. El cuento sugiere que invocar a los muertos no es un acto sin consecuencias: el recuerdo, una vez activado, exige algo a cambio. En este sentido, Mariana Enríquez traza una línea sutil pero firme entre el entretenimiento adolescente y las profundidades de la historia: hablar con los muertos puede parecer un juego, pero en sociedades marcadas por la violencia, ese juego puede volverse real.

¿Quieres tener este relato en papel?

Lo encuentras en el siguiente libro:

Los peligros de fumar en la cama

Mariana Enríquez