Seguía mirando el sepulcro, porque estaba resuelto a no moverse hasta que se alejaran las hermanas de la pobre Emilia y porque en el instante en que se volviera, para salir del cementerio, entraría en el mundo donde ya no podría encontrarla. No se resignaba a emprender el regreso platicando pías trivialidades con esas mujeres, ni se dejaría engañar por la esperanza, tan deplorablemente inútil, de buscar en ellas algún rasgo en que su amiga perdurara. Las mujeres partieron por fin; él estaba por irse, cuando descubrió, a una distancia que sarcásticamente calificó de respetuosa, al hombre de las pompas fúnebres, con el aire contrito, servil, implacable, que ya le conocía. Desde la noche del accidente, lo vio merodeando por los alrededores de la casa de Emilia, en un automóvil negro. Ahora pretendería, probablemente, venderle algún álbum de fotografías y de recortes o algún adorno para la tumba; pero lo aterraba la posibilidad de que el individuo, en el afán de ponderar el trabajo de la empresa, le comunicara pormenores macabros. Lo que estaba ahí debajo no era Emilia y para acercarse a ella no había en toda la tierra un lugar más incongruente que ese rectángulo de mármol, con el nombre y la cruz. Mientras él viviera, sin embargo, traería flores. Alguien debería hacerlo y la persona indicada era él. La persona indicada, reflexionó con orgullo, y la única, pues en la vida y en la muerte de Emilia estaba solo. Con dolor en el corazón, recordó que en alguna época había anhelado una seguridad como la que ahora tenía: la seguridad de que nada pudiera ocurrir. Juntos habían leído los versos de un poeta francés:

Por poco que te muevas,

despiertan mis angustias,

y él había exclamado: Es verdad. ¿Cómo pedir a un ser tan vivo como Emilia, que permaneciera quieta a su lado, que no fuera inconstante? No pidió nada, pero el milagro de fidelidad ocurrió. Tal vez por eso ahora se hallaba en medio de una soledad tan extrema, sin nadie para compartir el dolor. El cansancio de los últimos días lo llevó a pensar en imágenes; poco menos que soñando despierto, se vio a sí mismo como un jardinero de tumbas. «Todos los viernes pondré aquí un ramo de rosas», murmuró, «para compensar las calas que traerán esas mujeres».

Cuando advirtió que el individuo había partido, lentamente emprendió el camino de vuelta. Cruzó lugares abiertos y desolados, bajó hasta la plaza y a la sombra de los árboles de la calle Artigas, en la tibieza del aire y en un olor de hojas presintió la todavía lejana primavera. Un piano, en una de las casas próximas, tocaba una marcha, circense y trivial, que no oía desde hacía tiempo. Recordó a Argüello, o Araujo ¿cómo se llamaba su antecesor? Era este un personaje borroso, que nunca lo inquietó. Por lo que había colegido, la conoció a Emilia cuando ella tenía menos de veinte años, y probablemente se valió de la circunstancia. Nada concreto le había dicho Emilia contra ese primer amor —era incapaz de ello—, pero sin lugar a dudas le dio a entender que en su vida había contado poco. El episodio no tenía otro significado que el de probar lo ciega y lo cruda que era la juventud.

Se detuvo para cruzar la calle. Miró su casa: el frente de imitación piedra, la angosta y oscura puerta de madera, los dos balcones laterales, los de arriba (en previsión de un piso alto); se admiró de que alguna vez todo eso le hubiera parecido alegre. Abrió la puerta y entró como en un sepulcro.

Aquella tarde no pudo renunciar a una convicción absurda. Cuando llamaban a la puerta, acudía temblando de esperanza. A pesar de que había llevado una vida retirada, se encontró con que tenía numerosos amigos, y a pesar de las particularidades de su luto, las visitas se sucedían a las visitas. Él recordaba otras, de un ayer que había quedado muy cerca y muy lejos: ni bien cerraba los ojos, creía ver a Emilia, llegando un poco atrasada, agitada por haber corrido, y creía sentir en el rostro la frescura de su piel; pero nada fuera de lo regular ocurrió hasta el viernes por la mañana, cuando acudió al cementerio, con un ramo de rosas blancas. Apenas ajado, como si estuviera allí desde la víspera, encontró sobre la tumba un ramo de rosas rojas. Por dos motivos el hecho le extrañó: porque se le hubieran anticipado con la ofrenda, las hermanas, y porque desafiando las convenciones, hubieran elegido flores de color. Opinó que el azar era capaz de todo. Transcurrieron siete días y olvidó el asunto. El viernes acudió a la tumba, con sus rosas blancas. Ahí encontró, por cierto, un nuevo ramillete de rosas rojas.

Aunque resolvió no pensar más, caviló bastante por aquellos días, hasta la mañana del jueves, en que tuvo una inspiración. Apresuradamente se dirigió a un puesto, donde compró flores. En Rivadavia subió a un taxímetro. Muy pronto había depositado su ofrenda y estaba un poco perplejo, sin saber qué hacer. Mientras erró por el cementerio, los minutos pasaron con señalada lentitud. Descorazonado, cruzó el pórtico y en la soleada escalinata se detuvo un instante; se volvió, para dar otra oportunidad al destino, y en el fondo de la alameda oblicua divisó con estupor la escena que toda la mañana había previsto y esperado: el hombre colocando en la tumba las rosas rojas.

Su repugnancia de las cosas de la muerte, un tanto neurótica y obsesiva, lo había llevado a tomar por empleado de pompas fúnebres al hombre que rondaba en un automóvil negro, por la casa de Emilia, en los días del accidente. Ahora recordaba una fotografía de Araujo, que había mirado distraídamente años atrás. El hombre era Araujo.

Si no quería que lo sorprendieran ahí, debía alejarse cuanto antes. Aún se demoró un poco. Partió luego, caminando despacio. Todo el día esperó; esperó sin inquietud, como quien está seguro. A las diez de la noche llamaron a la puerta. Antes de abrir, sabía con quien iba a encontrarse. Araujo le dijo:

—Caminando se conversa mejor. Sobre todo, caminando de noche. ¿No quiere dar una vuelta?

Por Bacacay y por Avellaneda bajaron hasta Donato Álvarez; rodearon la plaza Irlanda; volvieron al oeste por Neuquén. Durante horas caminaron y hablaron plácidamente de la mujer que habían querido. Araujo explicó:

—No le llevo flores de muertos, porque me parecen una afrenta para Emilia. ¡En ella la vida era evidente! —Después de una pausa agregó—: Tenía algo sobrenatural, sin embargo.

Él pensó: «Yo no lo había advertido, pero es verdad». Aunque aparentemente contradictoria con algunas afirmaciones anteriores, encontró que no era menos cierta otra observación de Araujo:

—Porque era sobrenatural, debemos ahora conformarnos. Tal vez nunca perteneció a este mundo.

En algún momento lo molestó que alguien la hubiera conocido mejor que él y no estuvo lejos de los celos. Araujo debió de adivinar el sentimiento, porque declaró:

—No podemos juzgarla como a las otras mujeres. Emilia estaba en un plano distinto. Era de luz y de aire.

Se despidieron. Vio partir a Araujo en el automóvil negro: entró en la casa, encendió el calentador, preparó unos mates. Quería meditar sobre el descubrimiento de esa noche: porque otro la había querido, él no estaba solo, la memoria de Emilia se ensanchaba y más allá de la tumba continuaba el milagro de la vida.

Ficha bibliográfica

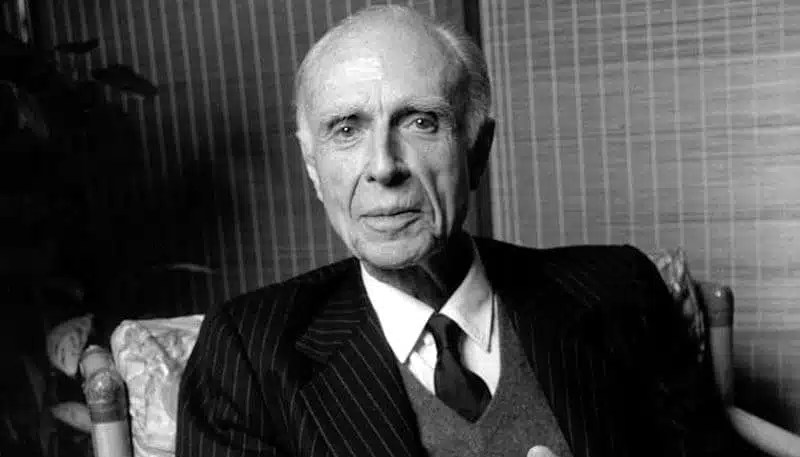

Autor: Adolfo Bioy Casares

Título: Reverdecer

Publicado en: Guirnalda con amores, 1959

[Relato completo]