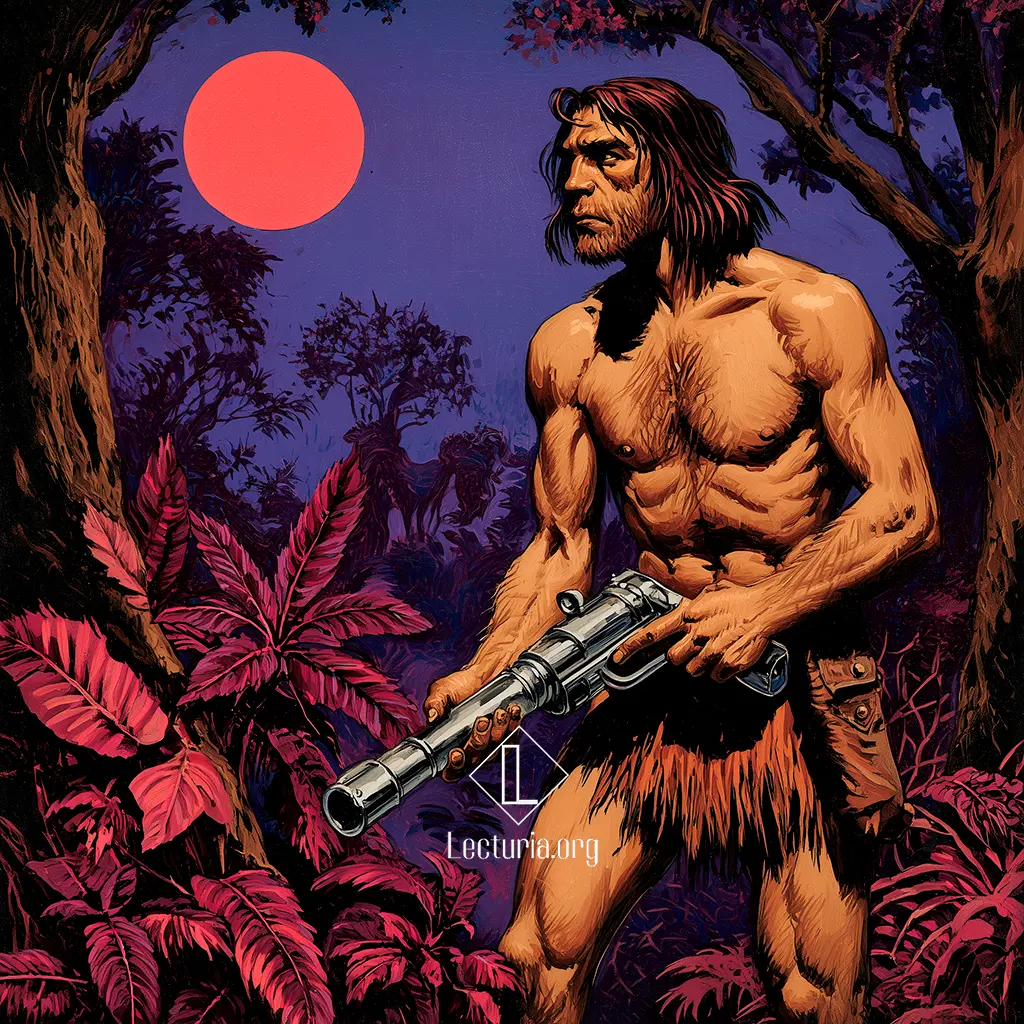

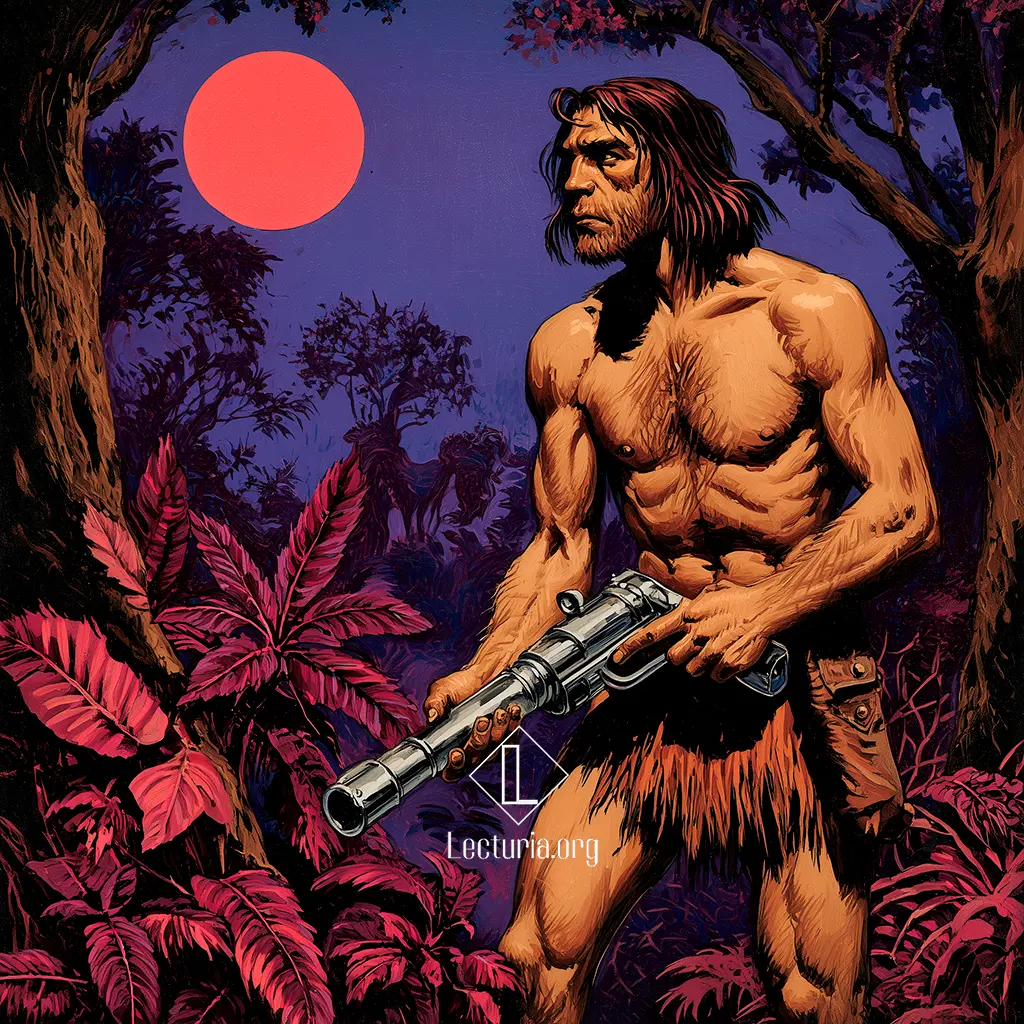

Sinopsis: «Algo verde» (Something Green) es un cuento de Fredric Brown, publicado en 1951 dentro de la colección Space on My Hands. Narra la historia de McGarry, un explorador espacial que lleva años varado en Kruger III, un planeta inhóspito dominado por tonos rojos y violetas. Sobrevive recorriendo selvas hostiles, armado con una pistola solar y acompañado por Dorothy, una pequeña criatura que reposa en su hombro y le sirve de compañía. Aislado, aferrado al recuerdo de la Tierra y del color verde que allí abundaba, McGarry sueña con hallar piezas para reparar su nave y regresar al único mundo que considera hogar.

Algo verde

Fredric Brown

(Cuento completo)

El enorme sol carmesí brillaba en el cielo violeta. En el borde de la llanura marrón, moteada de arbustos del mismo color, se extendía la selva roja.

McGarry avanzó hacia ella con paso decidido. Explorar aquellas selvas rojas era un trabajo duro y peligroso, pero alguien tenía que hacerlo. Había recorrido ya un millar; esa era simplemente una más.

—Vamos, Dorothy. ¿Todo listo?

La pequeña criatura de cinco patas, posada sobre su hombro, no respondió. Nunca lo hacía. No podía hablar, pero servía para hablarle: era compañía. Por su tamaño y peso, se parecía asombrosamente a una mano descansando en su hombro.

La llevaba consigo desde hacía… ¿cuánto? Cuatro años, calculaba. Estaba allí desde hacía cinco —según sus cuentas aproximadas—, y la había encontrado al cabo de un año. Daba por sentado que Dorothy era hembra, aunque fuese solo por la suavidad con que reposaba sobre su hombro, como una mano femenina.

—Dorothy —dijo—, será mejor que estemos preparados para problemas. Podría haber leones o tigres ahí dentro.

Desabrochó la funda de la pistola solar y dejó la mano sobre la culata, listo para desenfundar en un instante. Por milésima vez agradeció a la suerte que el arma que había logrado rescatar de los restos de su nave fuera una pistola solar: la única capaz de funcionar prácticamente para siempre, sin recargas ni munición. Bastaba con exponerla una o dos horas diarias a la luz de una estrella cercana; absorbía energía y, al apretar el gatillo, la liberaba. Con cualquier otra arma no habría sobrevivido cinco años en Kruger III.

Antes de llegar al borde de la selva, vio un león. Nada parecido a los de la Tierra. Aquel era de un magenta brillante, apenas distinto del púrpura de los arbustos donde acechaba, lo justo para distinguirlo. Tenía ocho patas, sin articulaciones, tan flexibles y fuertes como el tronco de un elefante, y una cabeza escamosa rematada por un pico de tucán.

McGarry lo llamaba león. Tenía tanto derecho a hacerlo como a darle cualquier otro nombre: nadie lo había bautizado antes. Y si alguien lo hizo, nunca regresó a contarlo. Según los registros, solo una nave había aterrizado allí antes que la suya, y jamás volvió a despegar. Él llevaba cinco años rastreando sistemáticamente el planeta para encontrarla.

Tal vez —solo tal vez— en su interior quedara intacto algún tubo electrónico que sustituyera los que se destruyeron cuando su nave se estrelló. Si era así, podría regresar a la Tierra.

Se detuvo a diez pasos del borde de la selva y apuntó. Apretó el gatillo: un destello verde, breve y maravilloso —oh, tan maravilloso—; luego ya no quedaban ni los arbustos ni el león de ocho patas.

McGarry rio quedamente.

—¿Viste eso, Dorothy? Verde: el único color que no existe en este maldito planeta rojo tuyo. El color más hermoso del universo. ¡Verde! Y sé de un mundo donde casi todo es verde, y vamos a ir ahí, tú y yo. Es el mundo del que vengo, el lugar más bello que existe. Te encantará.

Se volvió hacia la llanura marrón, hacia los arbustos marrones, el cielo violeta y el eterno sol carmesí de Kruger, que nunca se ponía en la cara diurna del planeta, cuya otra mitad vivía en tinieblas perpetuas, como una cara de la Luna frente a la Tierra.

No había día ni noche, salvo que uno cruzara a la zona oscura, gélida e inhabitable. Tampoco había estaciones: temperatura constante, sin vientos ni tormentas. Un planeta hermoso, si fuera verde. La atmósfera era respirable; la temperatura oscilaba entre cuatro grados cerca de la línea de sombra y treinta y dos bajo el sol rojo. Abundaba la comida, y hacía tiempo que sabía qué plantas y animales podía consumir y cuáles le provocaban malestar. Nada era venenoso.

Sí, un mundo hermoso. Incluso se había acostumbrado a ser la única criatura inteligente allí. Dorothy ayudaba: algo a lo que hablar, aunque no respondiera.

Salvo que —oh, Dios— deseaba volver a ver algo verde.

La Tierra: el único planeta donde la clorofila dominaba. En el resto del sistema solo había vetas verdosas en rocas raras o microorganismos pardoverdes. Uno podía vivir años sin ver verde fuera de la Tierra.

McGarry suspiró y habló en voz alta, hilando sus pensamientos para Dorothy, a quien no le importaba.

—Sí, Dorothy. Es el único planeta que vale la pena. Praderas, bosques, césped… Cuando regrese, nunca volveré a marcharme. Construiré una cabaña en el bosque, con árboles no tan densos como para impedir que crezca la hierba. Hierba verde. Y pintaré la cabaña de verde. También tenemos pigmentos verdes en la Tierra.

Miró la selva roja ante él.

—¿Que si me casaré cuando vuelva? —sonrió—. Quizá sí, quizá no. Te llamas como una mujer que dejé allí. La mujer con la que iba a casarme. Pero cinco años son mucho tiempo. Me dieron por muerto. No sé si habrá esperado. Si lo hizo, me casaré con ella. Si no… ya veremos. Aunque si encontrara una mujer verde —o al menos con el pelo verde— la amaría con locura. Pero en la Tierra casi todo es verde… excepto las mujeres.

Rio y avanzó hacia la selva roja, donde nada era verde salvo los destellos de su pistola solar.

Curioso: en la Tierra la pistola disparaba destellos azules; allí, bajo el sol rojo, eran verdes. El arma emitía el color complementario de la estrella que la alimentaba: del Sol amarillo, azul; del sol rojo de Kruger, verde.

Quizá eso —junto con Dorothy— lo había mantenido cuerdo: ver algún verde cada día, recordar lo que significaba, mantener los ojos acostumbrados… por si volvía a verlo.

La selva era pequeña, como todas las de Kruger III. Tal vez millones de ellas, en un planeta mayor que Júpiter. Recorrerlo todo llevaría más de una vida. No pensaba en eso: no quería permitirse dudar de hallar la otra nave ni las piezas necesarias.

Aquel fragmento de selva medía una milla cuadrada, pero su espesura le obligó a dormir una vez y comer varias durante la exploración. Mató a dos leones y un tigre. Después, marcó los árboles del borde exterior para no repetir la búsqueda. La corteza roja se desprendió hasta la pulpa rosada con facilidad.

Cruzó de nuevo la llanura, con la pistola expuesta al sol.

—No era esa, Dorothy. Quizá la próxima. Aquella, allá, en el horizonte. Tal vez esté allí.

Cielo violeta. Sol rojo. Llanura marrón.

—Las verdes colinas de la Tierra, Dorothy… Cómo te gustarán.

Entonces oyó algo. Imposible: nunca había pasado. Levantó la vista y la vio: una diminuta mancha negra en el cielo violeta, moviéndose. Una nave. Tenía que serlo: no había aves en Kruger III, y las aves no dejaban estelas de fuego.

Sabía qué hacer: lo había imaginado mil veces. Sacó la pistola, apuntó al cielo y disparó. Un destello verde. Si el piloto miraba, no lo pasaría por alto. Disparó de nuevo.

La nave lo vio. Encendió los reactores tres veces —la señal estándar a un SOS— y empezó a descender.

McGarry tembló. Tanto tiempo de espera, y de pronto se acababa. Tocó a Dorothy: cálida, femenina, viva.

—Dorothy… es…

La nave descendía en espiral. McGarry se miró, súbitamente consciente y avergonzado: desnudo salvo por el cinturón con la funda, un cuchillo y utensilios. Sucio, flaco, envejecido por la dieta. Pero pronto comería comida terrestre.

¡La Tierra! ¡Las verdes colinas de la Tierra!

Corrió, tropezando de ansiedad. La nave era monopersonal, como la suya. Pero podía llevarlo al planeta habitado más cercano y desde allí volver a la Tierra.

Rezaba y maldecía mientras corría. Lloraba.

La escotilla se abrió. Un joven alto, delgado, con uniforme de la Patrulla Espacial, descendió.

—¿Me llevará con usted? —gritó McGarry.

—Por supuesto —respondió el joven—. ¿Hace mucho que está aquí?

—¡Cinco años!

—¡Cielo santo! Soy el teniente Archer, Patrulla Espacial. Lo llevaré. En cuanto los reactores se enfríen. Lo dejaré en Cartago, en Aldebarán II. Desde allí puede ir a donde quiera. ¿Necesita comida? ¿Agua?

McGarry negó. ¿Qué importaba ya nada?

Entonces el mundo giró y se desplomó. Cuando volvió en sí, Archer le ofrecía un frasco. Bebió. Se sentó. Aún estaba allí la nave. Era real.

—Ánimo, veterano —dijo Archer—. Partiremos en media hora. Estará en Cartago en seis horas. Cuénteme lo que pasó.

A la sombra de un arbusto marrón, McGarry le habló del accidente, de los cinco años de búsqueda, de Dorothy sobre su hombro.

El rostro de Archer se volvió grave, compasivo.

—Veterano, ¿en qué año llegó aquí?

McGarry comprendió. ¿Cómo medir el tiempo sin noches ni estaciones?

—En 2242 —dijo—. ¿Cuánto me equivoqué? ¿Cuántos años tengo… y no treinta?

—Estamos en 2272. Llegó hace treinta años. Tiene cincuenta y cinco. No se preocupe: la medicina ha avanzado.

McGarry murmuró:

—Cincuenta y cinco… Treinta años.

Archer lo miró con lástima.

—¿Quiere que le diga el resto ahora? No soy psicólogo, pero quizá sea mejor que lo sepa de golpe. ¿Puede soportarlo?

—Puedo.

—Ha hecho algo increíble. Puede dar gracias a Dios por creer que la nave de Marley cayó aquí. Lo hizo en Kruger IV. Nunca la habría encontrado en este planeta. Pero la búsqueda lo mantuvo cuerdo. —Pausa—. Y, McGarry… no hay nada sobre su hombro. Dorothy fue una creación de su mente. Pero no se aflija: probablemente le salvó la vida.

McGarry levantó la mano. Su hombro estaba desnudo.

—Treinta años solo —continuó Archer—. Un milagro que esté bien. Y si la ilusión persiste, un psiquiatra en Cartago o Marte lo curará enseguida.

—No persiste —susurró McGarry—. Ni siquiera sé si creía en ella. Creo que la inventé para mantenerme cuerdo. Era como la mano de una mujer. ¿Se lo había dicho?

—Sí. ¿Quiere oír lo demás?

—¿Qué más puede haber? Tengo cincuenta y cinco, perdí tres décadas, estuve medio loco… Pero volveré a la Tierra. Eso basta.

Archer negó.

—No volverá a la Tierra. Puede ir a Marte, con sus hermosas colinas marrones y amarillas, o a Venus, de color púrpura. Pero no a la Tierra, ya nadie vive allí.

—¿La Tierra… ha desaparecido?

—No. Sigue allí. Pero es una esfera negra, carbonizada. Guerra con los arcturianos, hace veinte años. Ellos atacaron primero y tomaron la Tierra. Los vencimos, los aniquilamos… pero la Tierra ya estaba muerta. Lo siento. Tendrá que vivir en otro mundo.

—La Tierra ya no existe —dijo McGarry, sin expresión.

—Marte no está mal —prosiguió Archer—. Cuatro mil millones de terrícolas viven allí. Extrañará el verde, claro…

—La Tierra ya no existe.

Archer suspiró.

—Me alegra que lo tome así. Debe de ser terrible. Bien… iré a verificar los reactores.

Se levantó y comenzó a caminar hacia la nave.

McGarry desenfundó. Disparó. Archer dejó de existir.

Luego apuntó a la nave y la borró, destello tras destello, hasta que nada quedó salvo átomos invisibles.

Guardó el arma y caminó hacia la selva en el horizonte. Alzó la mano al hombro: Dorothy estaba allí. Sí, estaba. Como siempre. Como una mano femenina.

—No te preocupes, Dorothy —dijo—. La encontraremos. Puede que en esta selva. Y cuando la encontremos…

Un tigre malva de seis patas y cabeza como barril salió a su encuentro. McGarry apuntó y lo desintegró en un hermoso fogonazo verde.

Rio.

—¿Viste eso, Dorothy? Verde, el color que no existe en ningún planeta salvo en aquel al que iremos. El más hermoso del universo. ¡Verde! Sé de un mundo donde casi todo es verde —el único— y vamos a ir allí. Es mi mundo. Te encantará.

—Lo sé, Mac —respondió ella, con esa voz ronca y familiar. No le sorprendió que hablara: siempre lo hacía. Acarició la mano que reposaba en su hombro desnudo: como la mano de una mujer.

Miró la llanura marrón, el cielo violeta, el sol carmesí. Rio, tranquilo. No importaba: pronto hallaría la nave que buscaba, y con sus piezas repararía la suya y volvería a la Tierra. A las colinas verdes, los valles verdes, los campos verdes.

Acarició la mano una vez más. Con el arma lista, avanzó hacia la selva roja.

FIN